La pièce Los pájaros de Chile (Les Oiseaux du Chili) a été composée par Pablo de Sarasate à Valparaíso en janvier 1871, lors de sa première tournée en Amérique. Le violon, un stradivarius, sur lequel le musicien espagnol avait créé cette pièce est quant à lui conservé et exposé au Musée de la musique. Fabriqué par Antonio Stradivari à Crémone en 1724, il porte aujourd’hui le nom de « Sarasate ». Nous avons donc imaginé, sous forme de vidéo, un projet à la fois de recherche historique et de production artistique qui raconte trois voyages entrelacés : celui d’un musicien, celui d’un violon et celui d’une partition. Ces voyages se concluent et se rejoignent par la re-création des Oiseaux du Chili au cœur même du Musée de la musique.

L'un des violonistes virtuoses les plus célèbres du XIXe siècle, Pablo de Sarasate, a entrepris un voyage aux États-Unis et en Amérique du Sud, jouant sur son violon Stradivarius. Ce violon est conservé aujourd'hui au Musée de la Musique à Paris, où il est connu sous le nom de "le Sarasate".

Lors de son séjour au Chili, Sarasate fit également un cadeau au président du pays : une pièce virtuose pour violon et piano, composée et jouée par lui, intitulée Les oiseaux du Chili.

Cependant, ces oiseaux chiliens, interprétés par Sarasate, se sont ensuite tus. La pièce fut perdue, puis redécouverte en 2008. Elle renait au Musée de la Musique, au côté du violon qui l'a créée.

Trois voyages entrelacés — celui d'un musicien, d'un objet précieux et d'une partition redécouverte — nous révèlent une histoire de la construction de la célébrité à travers le voyage, et du prestige croisé des musiciens virtuoses et des violons Stradivarius à cette époque.

Pablo de Sarasate était à la fois un très grand virtuose du violon et le compositeur de très nombreuses pièces. Sa célébrité a grandi alors que la culture du spectacle et celle de la musique virtuose en particulièrement fortement développée au XIXe siècle en Europe, et s’est ensuite diffusée dans différents endroits du monde.

Né à Pampelune, en Espagne, en 1844, et violiniste précoce et talentueux, il fut rapidement vu comme un « enfant prodige ». Remarqué par la Reine d’Espagne qui lui offrit une bourse, il partit très jeune étudier au Conservatoire de Paris, où il noua des liens solides et durable avec la France. Il resta toutefois très attaché à ses racines espagnoles, comme en témoignent ses compositions les plus célèbres, comme ses Danses espagnoles et ses Airs tsiganes, inspirés de son pays natal.

Après plusieurs premiers prix au Conservatoire de Paris, à l’âge de quinze ans, il commence à donner des concerts en France et aussi en Europe. Très remarqué, il est même surnommé « le Paganini espagnol ». Niccolo Paganini, le violiniste virtuose italien avait en effet laissé une empreinte durable après avoir, comme lui, impressionné toute l’Europe dans la première moitié du siècle. Ce surnom semble d’autant plus approprié que le stradivarius que jouait Sarasate avait auparavant appartenu au légendaire Paganini.

Mais contrairement à Paganini, Sarasate ne se limita pas à l’Europe : Il effectua deux grandes tournées en Amérique, à vingt ans de distance. Et la première, qu’il entreprit alors qu’il n’avait que 26 ans, lui assura une renommée transatlantique durable, et renforça notablement sa stature internationale et sa réputation.

Sarasate n'était pas le premier musicien européen à faire une tournée en Amérique. Au XIXe siècle, plusieurs troupes d'opéra ont tourné en Amérique du Nord et du Sud. Les États-Unis étaient le principal centre musical, mais des pays comme le Mexique, Cuba et des villes d'Amérique du Sud avaient aussi des théâtres où des musiciens européens se produisaient, surtout avec des airs d'opéra italiens.

Des violonistes célèbres comme Ole Bull et Henry Vieuxtemps étaient déjà passés aux États-Unis avant Sarasate. Mais on pourrait dire que c’est grâce aux tournées d’opéra que les virtuoses instrumentaux ont vraiment gagné en popularité.

Cela se voit clairement lors de la tournée de Sarasate en Amérique du Sud. Sarasate faisait partie d'une troupe avec le pianiste Théodor Ritter et le ténor Antinori. Mais c'est la soprano Carlotta Patti, qui était la prima donna, qui attirait toute l'attention. Carlotta venait d'une famille de musiciens: ses deux parents étaient chanteurs. Sa famille avait émigré aux États-Unis dans les années mille huit cent quarante, où son père, Salvatore Patti, était devenu un impresario très connu.

En mars 1870, Pablo de Sarasate embarque à bord du Lafayette, le navire transatlantique qui assure la première ligne régulière entre la France et New York. La traversée dure alors deux semaines.

Dès son arrivée, il se produit de nombreuses fois à New York et dans les environs, avec un succès certain. Après quelques semaines, en mai, une tournée le fait se produire à Philadelphie, Pittsburgh, Chicago, Detroit, Toronto, Buffalo et Montréal, parfois jusque à trois soirs par ville !

Il est à peine revenu à New York, qu’il embarque à nouveau, avec la troupe de Patti, à destination du Brésil. À Rio de Janeiro, il est reçu par l’Empereur du Brésil, et se produit en privé pour l’Empereur et sa famille. Les artistes ne donnent pas moins de douze soirées au Grand Théâtre de Rio. La troupe se rend ensuite à Buenos Aires – avec à nouveau de nombreux concerts dans cette ville, puis poursuit sa tournée à Rosario, toujours en Argentine, et Montevideo, en Uruguay.

Une série de lettres écrites par Pablo de Sarasate, et encore conservées aujourd’hui, montrent l’empreinte forte de cette aventure, de cette expédition sur Sarasate lui-même, comme s’il réalisait lui-même l’effet de cette expérience sur sa maturité. Elles nous donnent à voir l’envers du décor, les conditions pratiques et concrètes dans lesquelles se réalisent cette tournée. Et le voyage semble parfois peser à Sarasate, qui exprime sa fatigue dans l’une de ces lettres :

« ce brusque changement de climat m’avait fait mal. Passer de la grande chaleur du Brésil au grand froid de l’Uruguay n’est pas une petite chose. Mais nous entrons dans la bonne saison, le printemps nous sourit et nous aurons l’été à Valparaiso et Lima. Et dire que je n’ai pas manqué un concert : Tout éclopé que j’étais, j’ai fait mon devoir sans relâche, à la dure ! Je ne suis plus l’enfant d’autrefois, qui se plaignait du moindre petit bobo. J’ai fait 3000 mille lieues en mer, et dans quelques semaines J’aurai franchi le Cap Horn ! Pas commode du tout, ce maudit cap, j’aurai besoin de tout mon courage de Vétéran ».

En effet, une fois le cap Horn franchi, Sarasate et la troupe sont arrivés au Chili. À Santiago, ils ont joué au Teatro Municipal, le principal théâtre de la ville.

Mais ce fut leur quatrième concert qui laissa une trace durable dans l'histoire de la ville—et non à cause de la musique. Peu après la fin de la performance, un drame se produisit. Le gaz qui éclairait le théâtre s'éteignit alors que les spectateurs commençaient à sortir de la salle. Soudain, des flammes sont apparues sur la scène, et en quelques instants, le théâtre entier fut englouti par le feu. L'incendie détruisit complètement le bâtiment et fit deux victimes mortelles.

Malgré cette tragédie, la tournée de Sarasate au Chili continua sur une note bien plus joyeuse. À Valparaíso, les concerts de la troupe furent un grand succès. À cette époque, Valparaíso était une ville prospère et cosmopolite, avec l'un des ports les plus animés du Pacifique, reliant la richesse minérale du Pérou et de la Bolivie au reste du monde. La ville connaissait une économie florissante, avec beaucoup d'entreprises étrangères.

Sarasate et sa troupe ont joué dans deux théâtres, La Victoria et l'Odeón, ce qui montre la richesse culturelle de la ville. Les programmes des concerts étaient très variés, incluant non seulement les plus grands succès italiens chantés par Patti, mais aussi un mélange d'arias d'opéra, de valses et d'autres pièces jouées par la troupe.

Sarasate—le musicien—et Sarasate—le violon—étaient au cœur de ces concerts, avec des solos instrumentaux tout au long du programme.

Ce violon est un stradivarius de 1724 : Il a en effet été fabriqué cette année-là par Antonio Stradivari, à Crémone en Italie. C’est un instrument exceptionnel à plus d’un titre. Son état de conservation permet de très bien « lire » les gestes techniques de réalisation, de façonnage des ouïes, de la sculpture de la volute, des voûtes, de la mise en place des filets de bois incrustés. Et aussi, surtout peut-être, il conserve encore son manche d’origine, ce qui n’est le cas que pour une dizaine de stradivarius au monde. La quasi-totalité de tous les autres violons anciens, et en particuleir des plus de 600 stradivarius ont vu cette pièce remplacée.

Cet instrument n’a jamais été vendu avant la mort d’Antonio Stradivari en 1737. Ses fils en héritent et il reste dans la famille du luthier pendant près de quarante ans, jusqu’à ce qu’un noble piémontais, passionné de lutherie, l’acquière en 1774. Il s’agit du comte Cozio de Salabue, qui l’étudiera et le préservera pendant quarante ans, avant de le vendre… à Niccolo Paganini, qui en apprécia, déjà la sonorité.

Après la mort de Paganini, le fils de celui le vendit au grand luthier parisien Jean Baptiste Vuillaume. Et c’est à Vuillaume que Sarasate, âgé d’à peine plus de vingt ans, achète ce violon, qui devient alors « son » stradivarius, le compagnon de toute sa carrière. Pablo de Sarasate le léguera par testament au Conservatoire de Paris, et c’est ainsi que le violon est encore aujourd’hui conservé ici, au musée de la Musique à Paris.

Quand Sarasate devient le propriétaire du violon, les stradivarius sont déjà les instruments les plus réputés, les plus admirés, convoités, et même collecitonnés en Europe. Le mot « stradivarius » est d’ailleurs très largement connu comme un synonyme d’excellence, et ce, bien au-delà des cercles des musiciens et des luthiers.

Quand Sarasate et son stradivarius arrivent en Amérique du Nord, tous deux font sensation. Le fait que celui-ci soit associé à Paganini, dont le nom est bien connu déjà aux États-Unis, suscite l’admiration. Et une fois qu’ils l’ont entendu, les new-yorkais comparent le son de ce violon à –je cite– « la voix des anges ».

Cependant, cela n'a pas été le cas en Amérique du Sud. Il semble que le violon de Sarasate n’ait pas attiré beaucoup d’attention à là-bas. Par exemple, certaines annonces de concerts mentionnaient le piano, comme un Steinway joué lors du concert où le Teatro Municipal de Santiago a pris feu — on ne sait pas si le piano a survécu!

C'est frappant de voir que son "Stradivarius" n'était jamais mentionné dans la presse. L'accent mis sur le piano se comprend, car la culture pianistique était plus présente à l'époque. Quand Sarasate est arrivé, il n'y avait pas encore de véritable tradition de concerts de violon solo.

Sarasate le disait lui-même dans une lettre du Brésil, où il mentionnait qu’il ne trouvait pas d'autres violonistes. Non seulement son violon n’était pas vu comme un objet précieux, mais Sarasate lui-même était souvent éclipsé par la célébrité de Patti et de ses airs d’opéra.

Mais les choses ont changé. Dix ans plus tard, les journaux de la région lui consacraient des articles complets et décrivaient en détail son Stradivarius. À mesure que la célébrité de Sarasate grandissait, celle de son violon grandissait également.

Par exemple, un journal expliquait comment il gardait ses deux violons dans un étui en cuir, recouvert de tissus en satin et velours, "exquisément brodés par des admiratrices". L'article parlait aussi de l’histoire prestigieuse de son violon, en concluant par ces mots : "Voici un violon chanceux ! Paganini, Sarasate ! Même la lyre d'Apollon en serait jalouse !"

Le violon Sarasate était finalement devenu un objet de fascination dans les dernières décennies du siècle. Les gens prenaient des photos de lui et des artistes le peignaient, tout comme ils le faisaient avec Pablo de Sarasate. Sarasate le violon, et Sarasate, le musicien, étaient devenus des célébrités internationales.

Il est assez fascinant de voir comment Sarasate a cultivé son image de virtuose international, non seulement à travers ses performances musicales, mais aussi grâce à des pratiques sociales, et même, d’une certaine manière, diplomatiques et politiques.

Sarasate a en effet profité dans ces séjours dans toutes ses villes pour créer des liens, et rencontrer divers représentants politiques, ou des communautés d’origine européennes établies là. Il est chaleureusement accueilli par celles-ci, et festoie même parfois avec ses compatriotas après un récital. Par exemple, à Valparaíso, il y avait des nombreux britanniques, ainsi que des Allemands, des Espagnols, et des Français. En plus de ses concerts avec la troupe de Patti, Sarasate s’est également produit, d’autres soirs avec des musiciens français.

Aussi, son dernier concert à Valparaíso a été présenté spécialement dédié aux victimes françaises de la guerre franco-prussienne, la “guerre de 1870”, qui venait tout juste de se terminer. Il est intéressant d'imaginer comment les échos voire les effets qu’a pu avoir ce confilit dans une ville si éloignée de l'Europe, où d’importantes communautés des deux nations en guerre étaient présentes.

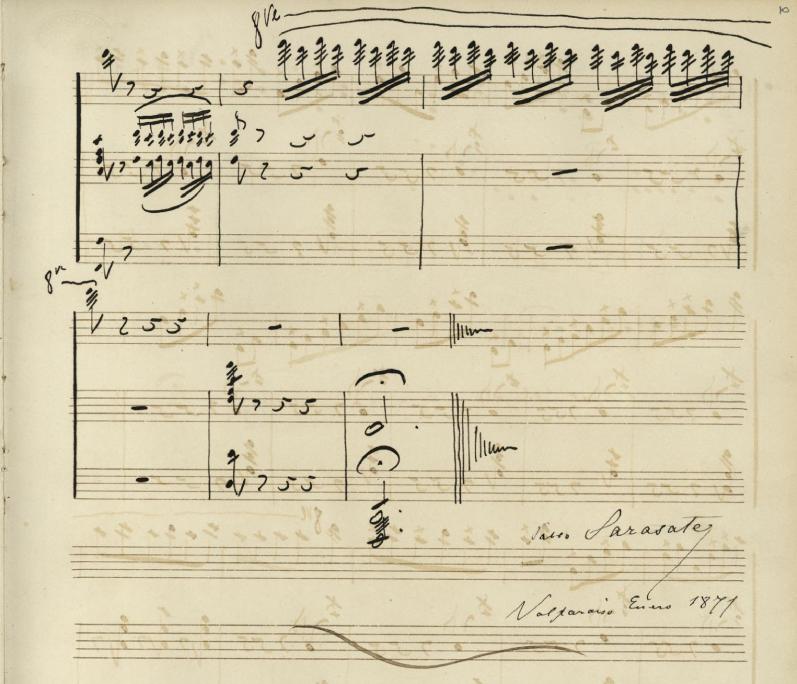

Lors de ce concert, Sarasate a interprété une pièce de violon de sa propre composition : Los pájaros de Chile, c'est à dire en français Les oiseaux du Chili. Il a offert cette pièce en cadeau au président du Chili de l'époque, José Joaquín Pérez.

Ce geste faisait partie d'une tradition parmi les musiciens de l’époque, qui composaient des souvenirs musicaux inspirés des lieux qu'ils visitaient. Sarasate, en particulier, avait une grande appréciation pour la musique folklorique locale et a composé des pièces inspirées des traditions folkloriques de l'Écosse, de la Roumanie, et d'autres.

Mais cette fois-ci, ce n’étaient pas la musique chilienne qui l'a inspiré, mais la nature elle-même.

On pourrait, peut-être, voir Sarasate non seulement comme un musicien diplomatique habile à tisser des liens, mais aussi comme un musicien-naturaliste. À une époque où les voyaGeurs européens "découvraient" la nature des Amériques, en collectant des spécimens et en les renommant selon leurs propres critères européens, Sarasate, lui aussi, a collecté les sons des oiseaux et les a traduits dans son propre langage musical.

Mais, cette pièce, reflète-t-elle vraiment les sons des oiseaux chiliens ? Sarasate a-t-il vraiment voyagé à travers les champs et les collines, observant les oiseaux ?

Il est difficile de le dire avec certitude. On n'a pas de détails sur son séjour au Chili, et aucune section de la pièce n’imite spécifiquement un oiseau chilien en particulier.

Il est probable que les oiseaux aient inspiré Sarasate à explorer une large palette d’effets techniques sur le violon. Les Oiseaux du Chili est, après tout, un caprice complexe pour violon et piano.

Il débute par une série d’harmoniques – des sons joués doucement et avec une grande précision, sans appuIyer trop fort sur les cordes. Beaucoup de ces effets évoquent les chants d'oiseaux, notamment les trilles, les petites phrases qui se répondent, et les notes aiguës qui s’élèvent. La pièce inclut aussi des gammes chromatiques, des pizzicatos et d’autres effets ludiques, qui capturent parfaitement l’essence d’une cour d’oiseaux.

Tout au long de l’histoire, de nombreux compositeurs ont cherché à capturer le chant des oiseaux, ou à traduire ces sons en musique. L’approche de Sarasate rappelle aussi celle des premiers explorateurs européens arrivés dans ce qu’on appelait le Nouveau Monde, idéalisant la nature qu’ils y trouvaient. Ces explorateurs associaient souvent l’Amérique au Paradis, et certains ont écouté et décrit des oiseaux symboliques tels que le rossignol, bien que ceux-ci ne soient pas originaires de ce continent !

Cette tendance à romancer la nature, qu'on retrouve dans l’approche de Sarasate, est en accord avec la période romantique. Dans une lettre, Sarasate a montré son admiration pour les paysages du Brésil, en soulignant la beauté de ses oiseaux.

Bien qu’il n’y ait pas de sources similaires concernant son séjour au Chili, on peut imaginer qu’il ait aussi été influencé par les paysages sonores de la région, peut-être même en s’en inspirant pour façonner sa composition.

Ces oiseaux chiliens, qui autrefois chantaient sous les doigts virtuoses de Sarasate et résonnaient à travers le bois du Stradivarius à Valparaíso, sont restés silencieux pendant plus d’un siècle. La partition a en effet longtemps été perdue : pièce resté inédite, son manuscrit n’a été redécouvert qu’en 2008 au Mexique. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle a pu venir enrichir le catalogue des compositions de Pablo de Sarasate, et qu’elle a pu être éditée. Le manuscrit original et autographe de la partition, qui porte une dédicace au président chilien, est désormais conservé à Pampelune, la ville natale de Sarasate.

Une excellente réplique du violon de Sarasate, réalisée par Eva Schulz en 2024, et un piano Pleyel de mille huit cent soixante – le type d'instrument qui aurait accompagné la pièce à l'époque – ramènent ces oiseaux chiliens à la Philharmonie de Paris. Dans cette performance, la partition et le violon qui lui avait donné vie à Valparaíso, se retrouvent une nouvelle fois.

Construire la célébrité à travers le voyage

Violoniste espagnol précoce, au talent déjà reconnu en France et dans une partie de l’Europe – on le surnomme alors le « Paganini espagnol » –, Pablo de Sarasate effectue deux grandes tournées en Amérique, à vingt ans de distance. Lors de la première, il visite non seulement l’Amérique du Nord, mais aussi l’Amérique du Sud – le Brésil, l’Uruguay, l’Argentine, le Chili et le Pérou –, un itinéraire remarquable pour l’époque. Cette tournée lui assure une renommée transatlantique durable, et renforce sa stature internationale et sa réputation.

Au printemps 1870, Sarasate embarque pour New York et le nord-est des États-Unis, où il fait sensation. À une époque où les tournées d’opéra jouissent d’une grande popularité en Amérique, il met le cap sur l’Amérique du Sud au sein d’une troupe menée par la soprano Carlotta Patti, la prima donna, avec le pianiste Théodore Ritter et le ténor Vicente Antinori. Leurs programmes, très variés, incluent des succès italiens chantés par Patti, arias, valses et autres pièces. La multiplication des dates dans les plus grands théâtres de Rio de Janeiro, de Buenos Aires ou de Santiago du Chili, par exemple, témoigne du succès qu’ils rencontrent.

— Los pájaros de Chile, Pablo de Sarasate, manuscrit autographe

-

© Archivo Real y General de Navarra

— Los pájaros de Chile, Pablo de Sarasate, manuscrit autographe

-

© Archivo Real y General de Navarra

Sarasate et son stradivarius sont au cœur de ces concerts, avec des solos instrumentaux dans chacun des programmes. Mais l’importance du violon lui-même ne semble pas particulièrement remarquée sur le moment, bien qu’Antonio Stradivari et ses instruments soient déjà les plus réputés en Europe.

Cette tournée, qui s’apparente d’une certaine manière à une expédition, marque fortement le violoniste. Il y fait l’expérience de la fatigue (« Passer de la grande chaleur du Brésil au grand froid de l’Uruguay n’est pas une petite chose. ») et réalise lui-même l’effet de cette expérience sur sa maturité. Il cultive son image de virtuose international, non seulement à travers ses performances musicales, mais aussi grâce à des pratiques sociales et même, d’une certaine manière, diplomatiques et politiques.

Les Oiseaux du Chili à Valparaíso

Une fois le cap Horn franchi, Sarasate et sa troupe atteignent le Chili. Valparaíso est alors l’un des ports les plus animés du Pacifique, une ville prospère et cosmopolite, à la vie musicale foisonnante. Lors du dernier concert de la troupe dans cette ville, Sarasate interprète une pièce de sa composition, dédiée au président du Chili : Les Oiseaux du Chili. Pour ce « souvenir » musical du lieu visité – une pratique fréquente chez les musiciens de son époque –, Sarasate se démarque : son inspiration ne provient pas de la musique folklorique locale, mais de la nature elle-même, tel un musicien-naturaliste. Traduisant les sons des oiseaux en musique, il rappelle ces voyageurs européens qui, à l’époque, interprétaient et renommaient la nature américaine selon leur langage scientifique.

— Loica (Leistes loyca) [Illustration], dans Claude Gay, Historia Física y Política de Chile, 1845-1854

-

© Muséum national d'Histoire naturelle

— Loica (Leistes loyca) [Illustration], dans Claude Gay, Historia Física y Política de Chile, 1845-1854

-

© Muséum national d'Histoire naturelle

Mais cette pièce, un caprice complexe pour violon et piano, reflète-t-elle vraiment les sons des oiseaux chiliens ? S’il n’existe pas de preuves formelles que Sarasate ait voulu reproduire un oiseau précis, il demeure indubitable que le motif aviaire lui a permis d’explorer une large palette d’effets techniques sur le violon : harmoniques, trilles, pizzicatos et autres effets capturent l’essence d’une cour d’oiseaux. La nature idéalisée du « Nouveau Monde » fournit ainsi un écrin parfait pour déployer la virtuosité du musicien et celle de son violon, à l’apogée de l’éclat instrumental romantique.

Le manuscrit de la pièce, longtemps resté inconnu des musicologues, n’a été redécouvert qu’en 2008 au Mexique. La partition a depuis été éditée, et le manuscrit est actuellement conservé à Pampelune (ville natale de Sarasate) aux archives de Navarre, enrichissant ainsi le catalogue des compositions de Pablo de Sarasate.

Les Oiseaux du Chili au Musée de la musique

Nous avons souhaité recréer cette pièce dans le contexte du Musée de la musique, à proximité du « Sarasate », le violon sur lequel la pièce a été créée en 1871, mais non jouable aujourd’hui. Eiichi Chijiiwa et Jérôme Bertier interprètent donc cette pièce en jouant, pour le premier, une excellente réplique du « Sarasate » (réalisée par Eva Schulz en 2024), et, pour le second, un piano Pleyel de 1860 – le type d’instrument qui aurait accompagné la pièce à l’époque.

Amparo Fontaine est historienne, boursière Marie Skłodowska-Curie au Centre de Recherches Historiques, EHESS, et professeure à la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Jean-Philippe Échard est conservateur au Musée de la musique et l’auteur de Le violon Sarasate, stradivarius des virtuoses (Éditions de la Philharmonie, 2018).

Ce projet est une coproduction de l’EHESS et de la Philharmonie de Paris. Il a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne dans le cadre de la convention de subvention Marie Skłodowska-Curie n° 101029971.