Patrick Juvet est né à Montreux en 1950 et a grandi à La Tour-de-Peilz, un petit village suisse. Sa mère est une élue parlementaire ; son père possède un magasin qui vend des radios et des télévisions, où Patrick écoute religieusement la pop américaine de l’époque, avec une prédilection pour la soul et le rhythm and blues, notamment The Platters. À l’âge de six ans, ses parents le font entrer au conservatoire de Lausanne, où il apprend le piano, qui va devenir son instrument de prédilection. Il en sort avec le premier prix. Déjà l’ambiance étriquée de son village, son amour sans bornes pour une mère avare de tendresse et ses rêves grandissants de célébrité l’incitent à fuir la Suisse, comme il le déclarait au site L’Illustré : « Enfant, je voulais être connu. En lisant Salut les copains, je me suis dit vers l’âge de quatorze ans, alors que je composais déjà : je serai dedans, célèbre ou gigolo, mais je ne travaillerai jamais. Ce n’est pas un travail, ce que je fais. »1

Il a dix-huit ans, il est grand et mince, il a le visage d’un ange, une allure unisexe accentuée par de longs cheveux blonds qui lui valent d’être repéré par une agence allemande de mannequins. Ce n’est pas suffisant pour celui qui veut devenir célèbre, et surtout faire de la musique et chanter. Il arrive à Paris en 1970, rencontre Eddie Barclay qui signe « Romantiques pas morts », un premier single qui ne connaît pas le succès qu’il aurait mérité, mais pose les bases du « son Juvet », avec ses mélodies nostalgiques, son piano feutré, son groove façon blue-eyed soul et sa voix androgyne fascinante.

Barclay, peu commode, veille au grain et le menace de le renvoyer en Suisse si son prochain single n’est pas un tube. Juvet abandonne ses velléités de compositeur exigeant et se lance dans la pop post-yéyé, façonnée pour les hit-parades de l’époque. « J’ai compris qu’il fallait faire dans la mouvance du moment. À cette époque, le soir, je m’asseyais au piano avec un coup de rouge et hop, ça venait tout seul. Souvent c’étaient des tubes. » Rentré dans le rang de la variété naïve de l’époque, il écrit « La Musica », qui s’écoule à plus d’un million et demi d’exemplaires, compose pour Claude François « Le lundi au soleil », puis enchaîne les succès avec « Je vais me marier, Marie » (chanson avec laquelle il représente la Suisse à l’Eurovision de 1973), « Sonia », « Toujours du cinéma », « Rappelle-toi minette »… Des rengaines faciles et grand public qui lui ouvrent le cœur des adolescentes, le magazine Salut les copains, où il apparaît en poster central, et toutes les émissions de variétés. Juvet est alors, comme il le dit lui-même, « un chanteur à minettes » ; une position qui lui apporte succès et argent, mais ne le satisfait pas artistiquement. Il est persuadé, à raison, qu’il mérite mieux. Mais surtout, la notoriété le fait entrer dans un cercle vicieux – alcool, drogue et fêtes à foison – dont il ne sortira jamais.

Au milieu des années 1970, l’époque est aux révolutions sociétales et Juvet, imprégné de cette atmosphère, prend un malin plaisir à casser son image lisse de beau-fils idéal. Il apparaît sur la scène de l’Olympia pour un show glam, maquillé et habillé façon Ziggy Stardust de Bowie, auquel la presse de l’époque assiste éberluée. L’album Chrysalide (1974) acte sa métamorphose. Aidé d’un jeune choriste nommé Daniel Balavoine, il se lance dans une sorte d’opéra-rock agrémenté de chœurs d’enfants qui, tout en désorientant complètement ses fans, marque sa transformation en un artiste plus adulte, ambitieux et sulfureux. C’est à la même époque qu’il rencontre Jean-Michel Jarre, un jeune parolier dont il va tomber éperdument amoureux, même si ce n’est pas réciproque. Avec Jarre aux paroles, mais aussi à la production, Juvet achève son virage artistique, laissant derrière lui ses années yéyé pour une pop futuriste et raffinée, qui puise ses racines dans la soul comme dans le disco. Il en émerge en 1977 le fantastique « Où sont les femmes ? », un tube qui marque ses premiers pas dans le disco, le genre qui fera sa renommée et sa fortune, tout en détruisant petit à petit sa carrière.

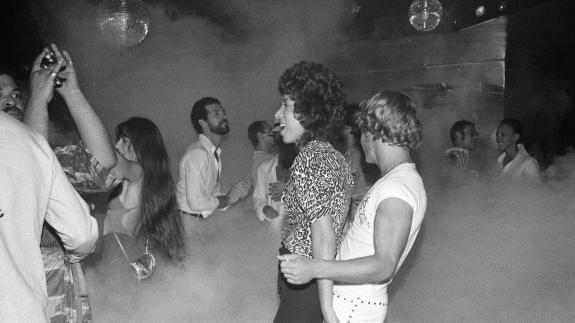

C’est à New York, sur une banquette du Studio 54, qu’il fait la connaissance de Jacques Morali, un jeune producteur gay français qui, avec son associé Henri Belolo, a flairé le filon du disco et a lancé la carrière de The Ritchie Family ou des Village People. Connu pour sa flamboyance et son bagout, il balance à Juvet entre deux rails de coke : « Aux États-Unis, il n’y a que deux Français qui peuvent réussir : Polnareff et toi. »2 De cette collaboration naissent deux albums : Got a Feeling – I Love America et Lady Night, sortis en 1978, avec des tubes implacables qui font passer Juvet dans une autre dimension, internationale cette fois.

Il devient ami avec Andy Warhol. « On a passé des nuits de délire ensemble. Il allait très loin, beaucoup plus que moi, qui ne prenais pas de cachets, juste de l’alcool. Il organisait des soirées assez bizarres, dans des appartements avec de très jeunes garçons », déclarait-il au magazine Têtu en 20053. Il fréquente aussi Freddie Mercury et David Bowie. « À l’époque, quand les studios de Montreux appartenaient à Queen, on était tous voisins : David Bowie, Freddie Mercury… Le problème de Freddie, c’est qu’il pensait au cul du matin au soir. Je lui servais un peu de rabatteur dans les clubs. On baisait beaucoup, ça faisait partie du jeu. J’avais des collègues chanteuses, dont je tairai le nom (sauf Grace Jones, car elle s’en fout complètement), qui en profitaient largement. On faisait toc, toc, toc à la porte de notre loge et on nous envoyait “une livraison” comme on disait ! C’était une période assez folle. Pour qu’on soit plus à l’aise pendant les interviews, les attachés de presse mettaient du Quaalude dans nos verres. C’est un relaxant musculaire qui, mélangé à de l’alcool, se révèle redoutable. »

Juvet s’installe à Los Angeles où il vit la vie de château, mais la fin programmée du disco et l’arrivée du sida sonnent le glas d’une époque de liberté, de permissivité et d’excès, tout en signant la descente de la superstar aux enfers. Tombé dans le jeu de la célébrité et des paillettes, de l’argent facile et de la drogue à gogo, dépendant au dernier degré, Juvet essaie sans succès de se refaire une virginité, tout en alternant les cures de désintoxication. C’est ainsi qu’il signe Still Alive (1980), un album pop, rock et disco dans lequel il copie maladroitement Bowie, puis le sublime Rêves immoraux (1982), où il retrouve son goût pour les ballades sophistiquées aux paroles teintées de références homosexuelles, et où sa voix si particulière, capable de passer de l’aigu au grave, comme du chic au vulgaire, fait des merveilles.

Juvet avait régulièrement tenté des come-back sans succès, comme au début des années 1990 avec Solitudes, un dernier album dispensable au titre prémonitoire. Il se produisait aussi dans des discothèques de province où, le visage bouffi par l’alcool, il reprenait en play-back ses hymnes disco, se racontait sans filtre dans Les Bleus aux cœurs4 ou participait dans les années 2000 à la tournée des oubliés de la variété française « Âge tendre et têtes de bois ». Ces incartades malheureuses ont contribué à éclipser le personnage flamboyant qu’il fut dans les années 1970. Terriblement en avance sur son temps, il jouait avec le genre et les tenues extravagantes pour choquer, ou bien se proclamait bisexuel quand affirmer son homosexualité pouvait ruiner une carrière.

Retrouvé mort le 1er avril 2021 à l’âge de soixante-dix ans, dans son appartement de Barcelone où il s’était installé plus de vingt ans auparavant, Patrick Juvet laisse derrière lui une carrière fascinante, faite de provocations audacieuses et d’incompréhensions musicales, de succès hors norme et de descente aux enfers : le résumé parfait de ce que fut le disco.

Catalogue de l’exposition :

Disco, I’m coming out, sous la direction de Patrick Thévenin, Paris, Éditions de la Philharmonie/Éditions de La Martinière, 2025.

- 1

Dana Didier, « Patrick Juvet, ses bleus au corps », L’Illustré (en ligne), 7 juin 2018.

- 2

Patrick Juvet, « Les bleus au cœur », entretien avec Éric Chemouny, jesuismusique.com, septembre 1995.

- 3

« Patrick Juvet, sex, drogue et disco », Têtu, avril 2005.

- 4

Patrick Juvet, Les Bleus aux cœurs, Paris, Flammarion, 2005.