L’intérêt de Brad Mehldau pour la littérature classique pour piano n’est pas nouveau. Le pianiste a détaillé à plusieurs reprises – souvent notations musicologiques à l’appui – comment une partie de ses conceptions en matière d’improvisation se fondaient sur son analyse de la musique de Brahms ou de Schumann, deux compositeurs qui lui sont chers, y compris lorsqu’il les engageait au service de son « art du trio » et du jazz. Sur son site internet, on peut s’immerger dans la lecture d’une série de six articles rédigés à l’issue d’une résidence au Carnegie Hall, dans lesquels le pianiste examine en parallèle la créativité chez Beethoven et Coltrane. S’il a fait siennes les chansons des Beatles, de Radiohead et les standards de Broadway, le pianiste a toujours ouvert son répertoire à l’influence des compositeurs romantiques qui ont accompagné son apprentissage du clavier. Depuis quelques années, Mehldau approche le répertoire classique comme une source d’inspiration pour élaborer de nouvelles compositions et continuer d’enrichir sa pratique de l’improvisation. En 2018, il a ainsi publié un album intitulé After Bach, auquel s’est ajouté un second volume l’année dernière. Dans le premier, il joue des extraits du Clavier bien tempéré en vis-à-vis de compositions et d’improvisations dont la forme découle directement des œuvres interprétées. Dans le second, il ajoute au Clavier bien tempéré certaines des Variations Goldberg auxquelles il applique le même principe. Si ces « variations sur variations » sont une manière de rappeler que l’improvisation a longtemps occupé une place certaine dans la tradition savante occidentale de la musique, elles manifestent aussi la capacité de l’artiste américain à jeter des ponts entre deux mondes.

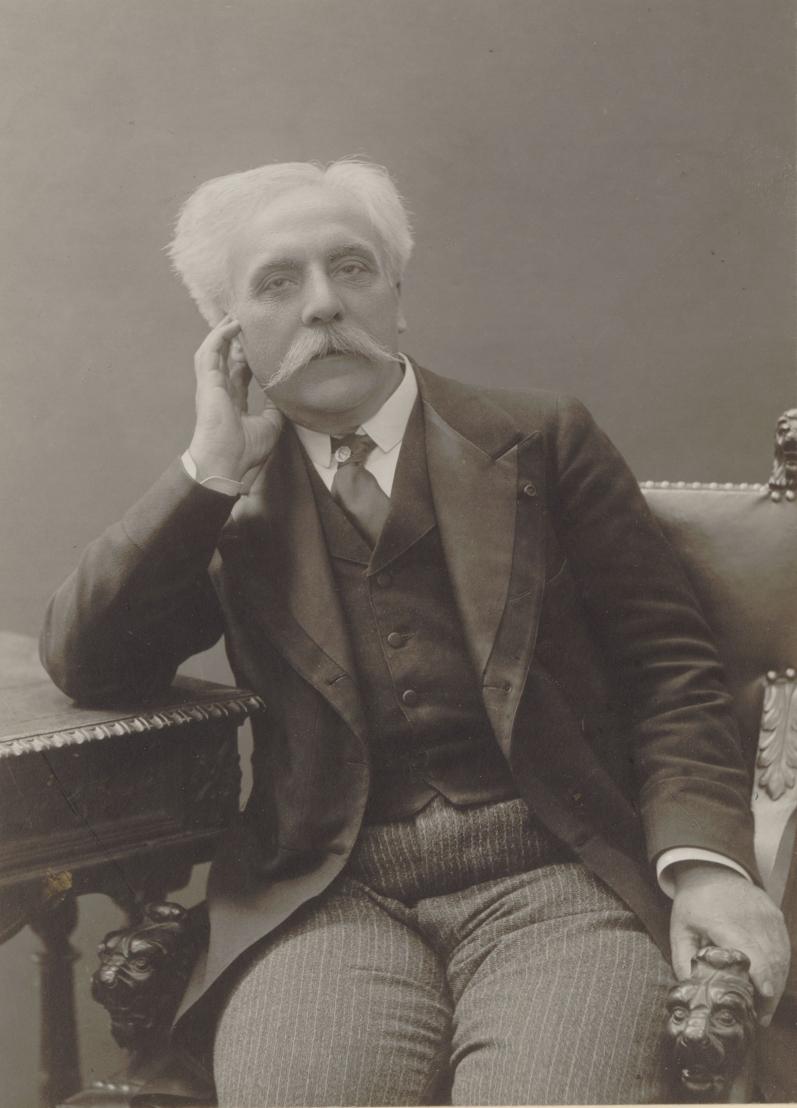

— Gabriel Fauré en 1905, photographié par Eugène Pirou

-

© Gallica

— Gabriel Fauré en 1905, photographié par Eugène Pirou

-

© Gallica

Avec Après Fauré, également sorti en 2024, année marquant le centenaire de la disparition de Gabriel Fauré, l’intention est semblable, à ceci près que le répertoire de ce dernier est – à l’inverse de la musique de Bach que nombre de musiciens, de Jacques Loussier à Édouard Ferlet, de John Lewis à Dan Tepfer, se sont attelés à « déjouer » – relativement peu fréquenté par des musiciens évoluant habituellement dans le jazz. Moins évidente au premier abord, cette démarche se fonde cependant sur l’audace des conceptions harmoniques manifestée par le compositeur ariégeois, dont Brad Mehldau aime à souligner qu’elles ne sont pas sans proximités avec la façon dont les jazzmen envisagent l’usage de la modalité. « Fauré est l’influence secrète derrière beaucoup de musiques que j’ai composées au fil des années, que ce soit pour trio, solo ou le reste », confiait-il récemment en introduction de ce nouveau répertoire. Dans les notes de livret de son album, le pianiste se remémore comment il « est devenu un mordu de Fauré » en découvrant la liberté harmonique « maximaliste » dont ce dernier fait preuve dans un passage du Nocturne no 12 (1915) : Mehldau y entrevoit la conjonction, à la main droite, d’une forme de stase (immobilisme) harmonique à la Debussy et, à la main gauche, d’une mélodie proche d’Epistrophy de Thelonious Monk ayant le caractère du blues : « [Fauré] prolonge la tradition pianistique romantique de Chopin, Schumann, Liszt et Brahms, tout en annonçant un modernisme typiquement français, qui anticipe l'harmonie du jazz. Il y a tant de choses dans cette pièce. » On comprend qu’il s’en soit entiché depuis des années.

Sur disque, Brad Mehldau a choisi d’interpréter de manière littérale quatre parmi les treize Nocturnes de Gabriel Fauré, en commençant par le plus tardif (en si mineur, écrit en 1921, trois ans avant sa disparition), une œuvre dont il souligne la très grande singularité, y compris au sein de l’œuvre du compositeur, et la modernité sans descendance. Composés par Fauré à différents stades de sa production, les trois autres Nocturnes portent les numéros 4, 7 et 12. En complément, le pianiste américain a composé quatre pièces – intitulées Caprice, Prélude, Nocturne et Vision, en français dans le texte – qu’il place en miroir de celles du maître, lesquelles se ressentent, selon lui, non seulement de son empreinte au plan harmonique mais aussi en matière de timbre : « Dans sa façon de présenter son matériau musical pour piano, [Fauré] exploitait de manière magistrale la sonorité de l’instrument, comme un moyen d’expression en soi », souligne-t-il. Ainsi, la mélodie de son Prélude est-elle combinée à un arpège continue qui, à la fois, est partie intégrante de la mélodie et plane au-dessus d'elle ; ainsi, dans son Nocturne, il est possible d’entendre l’approche harmonique de l’ouverture du no 12 de Fauré. Au centre de ce jeu de reflets, seul face au piano, Brad Mehldau confirme magistralement qu’il est loin d’être l’homme d’une seule musique.