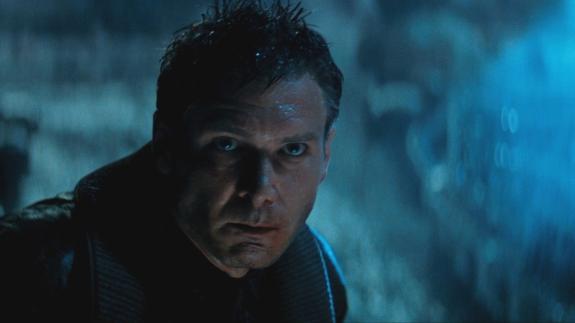

— Nous, le Radeau

-

© Alwin Poiana

— Nous, le Radeau

-

© Alwin Poiana

Votre travail sur Nous, le radeau / We, the Lust, portant sur l’histoire vraie du naufrage de la frégate Méduse en 1816, qui a inspiré sa célèbre toile à Géricault, vous a réservé une surprise. Pouvez-vous nous en parler ?

Franck Krawczyk

Lorsque j’ai commencé à travailler sur le projet, j’en ai parlé devant ma classe au Conservatoire et un étudiant corniste, Marin Duvernois, s’est mis à rougir. Il m’a dit : « Je suis un descendant de l’un des survivants, Joseph Jean Baptiste Griffon du Bellay. » Il avait en sa possession des documents inédits au sujet du naufrage et sa tante Clarisse Griffon du Bellay a publié un ouvrage sur leur ancêtre, intitulé Ressacs, que je me suis empressé de lire. Dans ma partition pour Nous, le radeau / We, the Lust, j’ai composé un solo de cor des alpes en pensant à mon étudiant. Cette coïncidence m’a ouvert les yeux sur le fait que la transmission se fait aussi par le hasard, pas simplement par les mots, et qu’il n’existe jamais une seule version des faits, inscrite telle quelle, à jamais. Au centre de notre spectacle, le narratif repose sur une multiplication des récits.

En quoi la thématique du radeau de la Méduse résonne-t-elle avec votre travail de compositeur ?

F. K. Nous savons que parmi les rescapés du radeau de la Méduse, figuraient toutes sortes de personnes, de différentes origines et catégories sociales, parlant plusieurs langues. À un moment donné, tout cela a dû faire corps, faire société. Hétéroclite, la constitution du radeau est un monde qu’on ne choisit pas. Depuis des années, je souhaitais réunir pour un projet exigeant des chanteurs amateurs dans un grand chœur mixte. C’est le cas ici : les deux chœurs amateurs dirigés par Antoine Bretonnière, composés de choristes de 20 à 77 ans, sont le reflet du public. Par ailleurs, dans Nous, le radeau / We, the Lust, nous avons la chance d’avoir trois solistes internationaux, trois personnalités hors normes, et un duo de rock. On crée donc un choc de cultures musicales. Puis il y a la rencontre avec les danseurs, qui ne dansent pas sur la musique mais interagissent avec elle grâce à l’IA – j’y reviendrai. Bref, sur notre radeau ont embarqué différents types de musique : électronique, acoustique, rock, classique, improvisation… Nous sommes également en présence d’univers sociologiques variés, de différentes générations, de traditions orales et de traditions écrites parmi les chanteurs. Ce monde reconstitué m’intéresse car, dans son principe de réaction immédiate, on découvre des solutions et des idées que l’on ne trouverait pas autrement.

— Nous, le Radeau

-

© Alwin Poiana

— Nous, le Radeau

-

© Alwin Poiana

En quoi le protocole singulier que vous avez mis en place pour l’écriture du spectacle influe-t-il sur les musiciens et sur les danseurs ?

F. K. Je vous donne un exemple. On demande au clarinettiste de jouer couché. Il va donc être obligé de changer son jeu. Si les danseurs viennent tirer ses membres, il va également devoir adapter son jeu. Si un danseur retire le bec de sa clarinette, il va être obligé de chanter. Si le danseur lui rend son bec, mais retire les mains du musicien de son instrument afin d’en actionner lui-même les clefs, que se passe-t-il ? On part d’une situation musicale vers une situation improbable. C’est ce qui m’intéresse dans la survie sur le radeau. On cherche à maintenir un objectif, mais on n’en a plus les moyens ; alors on se demande comment maintenir cet objectif. Le résultat est bouleversant car le musicien devra jouer la mélodie, quoi qu’il advienne. S’accrocher à la vie, c’est s’accrocher au chant. La confiance imposée conduit le musicien vers des zones inconnues. La question essentielle est celle de survivre pour transmettre.

Comment les pages que vous avez composées pour le spectacle prennent-elles place, parmi des œuvres de Michael Gordon, James Brown, Beethoven, Schütz, Schönberg, Varèse, Ligeti, Albinoni, Vivaldi, Purcell, Bach… ?

F. K. Je tente d’abandonner la question des compositeurs au profit de celle des œuvres. Les œuvres sont, depuis toujours, au centre d’un processus de réutilisation permanent. La Sonate « Au clair de lune » de Beethoven, par exemple, est une forme de ralentissement du premier trio de la scène de la mort du Commandeur dans Don Giovanni de Mozart. Nulle part l’idée de plagiat n’est venue à l’esprit de Beethoven ; il avait cette musique en tête… Pour Nous, le radeau / We, the Lust, j’avais moi-même en tête la treizième étude de Ligeti intitulée L’Escalier du diable et soumise aux droits d’auteur. Ce qui a inspiré Ligeti dans cette pièce, ce sont les patterns du phénomène climatique El Niño qui lui ont fourni une équation mathématique lui permettant de construire son étude. J’ai donc juste réutilisé les patterns d’El Niño qu’il avait utilisés. Je dois à Ligeti de les avoir découverts mais, en même temps, ils ne lui appartiennent pas. Les œuvres me servent de pistes pour remonter à leurs sources afin d’explorer ces formes existantes, libérées de la notion d’auteur. Le point commun entre toutes les pièces que j’ai choisies, c’est une forme de radicalité correspondant à un moment historique où les compositeurs se sont replongés dans les racines pour chercher quelque chose d’inouï, qui n’a jamais été fait. Ils ne concèdent rien. Nous, le radeau / We, the Lust est un projet radical qui répond à cette idée.

— Nous, le Radeau

-

© Alwin Poiana

— Nous, le Radeau

-

© Alwin Poiana

Quel est le rôle de l’intelligence artificielle dans la dimension musicale du spectacle ?

F. K. L’IA réinterroge tout le travail déjà mené par Xenakis, Varèse… Elle propose un nouveau rapport à la machine puisque c’est elle qui prend les décisions. Dans Nous, le radeau / We, the Lust, elle agit en fonction des danseurs et crée une nouvelle partition issue du matériel préétabli qu’on lui a fourni. Cette nouvelle création est très intéressante (j’avoue que j’aurais bien aimé pouvoir l’imaginer). Le danseur porte une combinaison qui capte les informations venues de son sternum. L’IA modifie en direct la partition qui lui a été donnée en fonction des gestes du danseur. C’est donc le corps du danseur qui actionne le processus de composition musicale.

Quelle est la portée politique de votre travail sur Nous, le radeau / We, the Lust ?

F. K. Ces dernières années, j’ai travaillé sur des projets qui avaient une forte dimension politique, pour lesquels il était particulièrement intéressant d’observer à partir de quel moment on rencontrait un refus, une forme de censure. Avec Nous, le radeau / We, the Lust, les chorégraphes Pieter C. Scholten et Emio Greco s'appuient sur une notion, THE LUST, que l'on peut traduire par luxure, désir ultime, instinct de survie…, redéfinissant ce qui atteint une ligne morale. Qu’est-ce que le désir lorsqu’il n’est plus circonscrit par une loi ? On sait par les témoignages que sur le radeau des naufragés de la Méduse, des lignes ont été franchies pour la survie : l’anthropophagie, l’euthanasie (on tuait des rescapés qui souffraient)… Dans ce projet, la Philharmonie de Paris essaie de ne pas imposer de limites, alors nous essayons de pousser le plus loin possible le curseur pour voir jusqu’à quelle extrémité la représentation peut être dérangeante. La Philharmonie nous a simplement demandé de respecter une ligne assez naturelle : c’est un lieu de vie, un lieu de concert, destiné à tout public. Mon rôle est d’interroger ces termes pour savoir jusqu’où aller.

Propos recueillis par Olivier Lexa

— Nous, le Radeau

-

© Alwin Poiana

— Nous, le Radeau

-

© Alwin Poiana