Radicalement, le monde d’Olga Neuwirth déconstruit nos expériences quotidiennes, les exagère, par l’artifice, l’ironie ou l’exaltation délétère, et découvre le mirobolant, l’alarmant.

C’est un monde à vif, fait de crises et d’états turbulents, de tensions entre art, rêve et souvenir, entre lyrisme et césure abrupte, entre l’effroi et un rire comme état d’exception, au-dessus des lois qu’il suspend, ou comme résistance à l’angoisse et à ce qui se cache derrière elle : l’inconnu, le lointain, le monstrueux… « La musique d’Olga Neuwirth est, et c’est en cela que réside son caractère menaçant, une approche perpétuelle et, en même temps, une absence. Et c’est cela l’effroyable : ce qui est, était ou sera là est dissimulé, mais on sait que c’est effroyable », écrit Elfriede Jelinek

Sous la sauvagerie, d’autant plus horrifique qu’elle avance masquée, sous la terreur « anodine », la violence froide, la claustration oppressante, la société ou la famille paniques, Olga Neuwirth n’exclut aucunement l’humour et le grotesque morbide, ni les relations d’amour et d’aliénation. Le langage n’a plus pour fonction de décrire un réel ordinaire, mais de nous permettre de deviner les chimères qui s’y logent et l’ordre friable, sinon l’abîme au-dessus duquel danse chaque événement. Ainsi, de son « théâtre musical » en treize tableaux Bählamms Fest (An Animation-Opera) (1992-1998), sur un livret d’Elfriede Jelinek d’après Leonora Carrington traduit par Heribert Becker, où voix et instruments se doublent de la live electronics, des samples et des films, Olga Neuwirth écrit qu’il se veut aussi inquiétant que les écrits que Joseph Conrad a consacrés à ses périlleux voyages sur les mers. Comme une torsion par des subterfuges visuels et sonores, qui opèrent une dilatation, une projection des formes hors d’elles-mêmes, et où l’apparent éclipse le réel, à la faveur d’une bizarrerie, d’un sentiment d’étrangeté : unheimlich dirait Sigmund Freud, qui n’est que l’indice d’une dualité constitutive.

Aussi cette musique, prompte à changer l’air en eau, comme toute chose en son contraire, est-elle fascinée par les doubles-fonds, hantée par les miroirs et leurs reflets tronqués, gorgée d’éléments hétérogènes et de sons hybrides, qui devaient rencontrer l’électronique en temps réel, technologie de l’oblique, du morphing, d’une virtuelle anamorphose de l’instrumental. Vexierbilder (1993-1994), pour flûte, clarinette, saxophone, trombone,live electronics et vidéo ad libitum, est ainsi un monologue de sons androgynes, la confusion de denses sources contradictoires en hypersons, de plus en plus érodés, évidés, et bientôt recouverts par le bruit.

En vampire, l’art d’Olga Neuwirth s’approprie autant de matériaux possibles, à l’instar des citations de Remnants of Songs… an Amphigory (2009), pour alto solo et orchestre, qui tendent, sciemment, et comme le titre anglais l’indique, au galimatias — son soliste est aussi mis en regard de celui de la Trauermusik que Paul Hindemith, encore en Allemagne hitlérienne pour quelques mois, composa en 1936. Chez Olga Neuwirth, la citation, en effet, devient une faculté authentique de l’écriture, en tant qu’elle crée des champs sonores discontinus, qu’elle fragmente et donc, comme l’écrit le réalisateur Robert Bresson, qu’elle dissipe les ordres de la représentation et instaure une autre dépendance : le discours d’autrui, ces extraits découpés ailleurs, dédouanés de leur destin, importés et assemblés ici, conciliés ou désunis, nous dévoilent des perspectives historiques multiples, et nous entraînent dans un monde qui cite tout ce qui tombe sous la main, ce qui vient à l’oreille, ce que libère notre mémoire, comme une citation perpétuelle qui serait le monde même. Lectrice de Raymond Roussel, qui traverse locus…doublure…solus (2001), pour piano et orchestre (ou ensemble), Olga Neuwirth suggère ainsi l’épreuve non de la plénitude d’un sens communicable, mais de son impossibilité même.

En outre, Olga Neuwirth poursuit la tradition des terres freudiennes jadis sillonnées par Alban Berg et Arnold Schoenberg. Dans sa Musique d’accompagnement pour une scène de film, ce dernier s’était enthousiasmé pour le septième art, où s’illustraient alors Fritz Lang, Friedrich Wilhelm Murnau ou Georg Wilhelm Pabst. Parallèlement, de Brahms le symphoniste, sculptant le détail, lui conférant une beauté plastique qui répondait aux exigences de l’expression romantique, Schoenberg avait déduit les conséquences de ces thèmes de plus en plus brisés, de ces motifs de plus en plus brefs — mais aussi d’une croissance organique de la forme, de sorte que la musique y ressemblait aux systèmes biologiques, dans lesquels des tissus naissent, se développent, se transforment, subissent des mutations au contact d’autres systèmes ou d’autres processus, puis se décomposent et s’éteignent. On pourrait citer cette pensée de Robert Bresson, qu’Olga Neuwirth fait sienne : « Il faut qu’une image se transforme au contact d’autres images comme une couleur au contact d’autres couleurs. Un bleu n’est pas le même bleu à côté d’un vert, d’un jaune, d’un rouge. Pas d’art sans transformation

Au cours de ses études, Neuwirth rédige un mémoire sur la musique dans L’Amour à mort d’Alain Resnais. En 1985-1986, elle étudie la théorie et la composition au San Francisco Conservatory of Music, mais aussi la théorie du film et la peinture au San Francisco Art College. Sa réflexion théorique puise alors aux Notes sur le cinématographe de Robert Bresson, aux montages de Jean-Luc Godard, tout autant qu’aux slapsticks de Harold Lloyd, quand le modèle ne se fait pas plus précis, comme dans Sans soleil (1994), « miroir déformant » pour deux ondes Martenot, orchestre et live electronics, qui emprunte au film éponyme (1983) de Chris Marker.

Dès lors, la relation entre le son musical et l’image en mouvement se décline et prend divers visages. Ce sont des musiques pour des films anciens, parmi lesquels, en 2007, la version restaurée de Diagonal Symphony (1924) de Helmuth Vikking Eggeling, pour trompette, trombone, guitare électrique, piano, violoncelle et deux percussions, ou en 2014, Maudite soit la guerre (1914) d’Alfred Machin, « war requiem » pour ensemble, ou encore, en 2017, Die Stadt ohne Juden (1924), pour clarinette, saxophone, trompette, trombone, percussion, clavier, guitare électrique, alto, violoncelle et sample. Olga Neuwirth collabore par ailleurs avec les frères Stephen et Timothy Quay pour 5 Stück Filmmusik (1990) ou avec Dominique Gonzales-Foerster pour le « vidéoclip » no more secrets no more lies (2005) et …ce qui arrive… (2003-2004), pour deux groupes instrumentaux, samples etlive electronicssur des textes de Paul Auster. Et elle réalise elle-même des films, principalement des courts métrages, dont elle compose le plus souvent seule, les musiques : Glienicker Brücke (1996), …disenchanted time… (2005), avec un fragment de Paris qui dort de René Clair, …durch Luft und Meer… (2006), …miramondo multiplo… (2007), présenté à la Dokumenta de Cassel, d’après l’œuvre du même titre, pour trompette et orchestre, Die Schöpfung (2010), Das Fallen. Die Falle (2012)…

Par ailleurs, les références aux cinéastes parcourent l’œuvre d’Olga Neuwirth, parfois sous forme d’hommages ou d’épitaphes, au gré des partitions, mais aussi des textes et des entretiens, au cours desquels elle évoque Ernst Lubitsch, Alfred Hitchcock, l’illusionniste et philosophe Federico Fellini — et American Lulu (2006-2011) est transposé à la Nouvelle Orléans et à New York tout comme la Carmen Jones (1954) d’Otto Preminger déplaçait dans le Sud des États-Unis l’action de l’opéra de Georges Bizet. Dans ce contexte, citons David Lynch qui sait, lui aussi, rendre étranger et menaçant ce qui paraît familier : Lost Highway (2002-2003) « opéra vidéo » sur un livret d’Elfriede Jelinek et de la compositrice, d’après le script de Lynch et de Barry Gifford pour le film du même titre (1997). Dans une réalité incertaine, Olga Neuwirth y déploie ce que le film revendiquait comme forme : une fugue grossie à la loupe du temps et, à travers elle, un mouvement dans l’immobilité, une illusoire stase qui n’est qu’un illusoire mouvement. Une anamorphose, donc, une fois encore, qu’Olga Neuwirth étudie dans l’ouvrage L’Art et l’Illusion de l’historien de l’art Ernst Gombrich, et qui traduit musicalement cette « espèce de construction faite de telle sorte que, par transposition optique, une certaine forme qui n’est pas perceptible au premier abord se rassemble en une image lisible », le plaisir consistant « à la voir surgir d’une forme indéchiffrable

Outre le film, Olga Neuwirth a conçu des installations, depuis !? dialogues suffisants !? (1991-1992), hommage à Alfred Hitchcock, « portrait d’une composition en jeune singe », pour violoncelle, percussion, bande et neuf moniteurs vidéo ad libitum, Canon of Funny Phases (1992), pour seize moniteurs vidéo et six musiciens, ou encore Jardin désert (1993-1994), pour flûte, clarinette, saxophone, trombone, bande, deux processeurs d’effets spéciaux et vidéo,…le temps désenchanté… ou dialogue aux enfers (2005), installation sonore avec projection vidéo.

Deux enseignements de l’image animée se manifestent dans son œuvre musicale.

D’abord, le cinéma, y compris d’animation, et ses techniques (collages, montages, morphings, gros plans, fondus, zooms, flashbacks, séquençages…) irriguent volontiers l’œuvre d’Olga Neuwirth. Cette œuvre, avide d’oblique, de pénombres, d’un dépècement du langage, lacère, dont les techniques évoquent aussi les recherches littéraires du Wiener Gruppe : contrastes, surimpressions, ruptures, failles… Bref, découpes. Dès lors, la signification n’est plus fixe, mais déterminée par un usage et les règles établies par un jeu de langage, c’est-à-dire par une grammaire, obligée et explicite. Il en résulte, c’est l’essentiel, une critique de l’unicité et de l’univocité de la signification, à la faveur du caractère divers, pluraliste, de ce langage.

Mais plus essentiellement, le cinéma participe d’une dimension narrative — c’est aussi la raison pour laquelle Olga Neuwirth excelle dans le domaine de l’opéra, du drame radiophonique et des formes scéniques, cinématographiques ou vidéographiques. Sa musique a la force d’éveiller des images, sonores et visuelles. Et à la narration classique, linéaire, elle substitue une intrigue qui prolifère, en rhizome, corrodée par des boucles et des ruptures. Ces répétitions, trois ou quatre fois, de courtes entités, ces ritournelles sont particulièrement audibles dans Construction in Space (2000), pour quatre solistes (flûte basse, clarinette basse, saxophone, tuba), quatre groupes instrumentaux et live electronics. Une double expérience s’y donne :

- la pluie : l’œuvre est inspirée de La Pluie (The Long Rain), nouvelle de Ray Bradbury, à l’origine également du film The Long Rain (2000) de Michael Kreihsl, sur la musique d’Olga Neuwirth. Bradbury décrit une pluie drue, moite et brumeuse, tantôt bruine, tantôt averse, tantôt déluge. Une pluie froide, incessante, qui s’infiltre partout sur une planète inconnue. Là, quatre astronautes, blocs d’argile détrempée, sont en quête de coupoles solaires (sun domes) censées les protéger de la folie causée par ce que l’un d’eux assimile au supplice chinois de la goutte d’eau. Ils ne se rapprocheront de nulle part, sombreront dans la folie et tomberont l’un après l’autre. La fin de la nouvelle laisse le dernier en proie à un délire déréalisant un "sun dome" ;

- la marche : comme le souligne Stefan Drees, un fil conducteur court dans l’œuvre d’Olga Neuwirth : la route, le cheminement, sur la terre ou sur les eaux. À l’image d’écrivains voyageurs, sa musique emmène l’auditeur dans un voyage au cours duquel il traversera des expériences émotionnelles et intellectuelles et, ainsi, se transformera, comme dans Le Encantadas o le avventure nel mare delle meraviglie, sur les « îles enchantées », les Galapagos, que Herman Melville décrit dans dix « esquisses » philosophiques publiées en 1854 : de ces terres volcaniques et désolées du Pacifique s’élève une méditation sur les tortues, la solitude, la puissance de la nature, l’étendue infinie de la mer, la découverte de l’archipel, la vie cruelle et désespérée de ceux qui tentent de l’habiter… Le voyage, pourtant, le plus souvent, est celui de l’imagination. C’est pourquoi Olga Neuwirth compose une musique existentielle, qui sonne « comme son compositeur ». On pourrait alors évoquer une twilight-zone ou un stalker

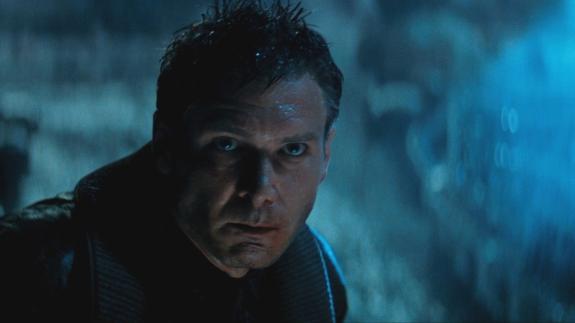

Andreï TARKOVSKI, Stalker (1979). , selon que l’on choisira la référence à la science-fiction ou, plus particulièrement, à Andreï Tarkovski.

Cette double expérience éveille un espace et un temps, mais aussi une atmosphère, où se déploient les événements, partant, une narration. Peut-être le cinéma tout comme la musique ne sont-ils qu’une manifestation de cela, d’un espace-temps de l’humeur, entre l’intérieur et l’extérieur, entre l’espace réel du dehors et celui, intime, voire secret, des représentations imaginaires. Depuis presque trente ans, dans les films dont Olga Neuwirth a l’idée ou pour lesquelles elle compose, dans les musiques qu’elle associe à l’image animée ou qui dérivent de celle-ci, une tension analogue à celle de la musique s’instaure donc, mais ici entre le phantasme et la surface — la toile du cinématographe ou l’écran vidéo, sur lesquels se projettent son sens de la narration, fût-elle brisée ou polyphonique, et ses évocations à la fois sonores et imagées.