Comme chaque début d’été depuis dix ans, le festival Days Off aurait dû se déployer. Faute d’une édition 2020, retour sur cinq moments marquants des précédentes saisons.

The Velvet Underground Revisited (7 juillet 2011)

Sur le papier, l’idée pouvait paraître incongrue. Rendre hommage à un album new-yorkais jusqu’aux tréfonds des sillons, The Velvet Underground & Nico, paru en 1967, avec une bande d’Anglais pur jus et un frenchy plus connu pour ses arabesques électroniques que pour son goût des guitares vrillées et du chant blafard. Pourtant, la moitié de Supergrass (Gaz Combes et Danny Goffey), le producteur Nigel Goldrich et Colin Greenwood de Radiohead, ainsi que Nicolas Godin de Air, ont relevé l’épineux défi de redonner toute sa fièvre et sa majesté originelle à l’œuvre fondatrice du punk arty, véritable boîte à outils (et à pharmacie) des décennies suivantes. Avec leur élasticité de musiciens tout-terrain, la présence très loureedienne de Gaz Combes (rejoint par Feist pour chanter les titres de Nico), cette soirée n’aura jamais ressemblé à un karaoké d’élèves appliqués mais bien à une célébration en miroir, équitablement respectueuse et indisciplinée comme devrait l’être tout hommage à un disque aussi vibrant et vivant.

— Planetarium de Sufjan Stevens et Bryce Dessner à la Philharmonie

-

© C.d'Hérouville

— Planetarium de Sufjan Stevens et Bryce Dessner à la Philharmonie

-

© C.d'Hérouville

Bryce Dessner, Nico Muhly & Sufjan Stevens : Planetarium (6 juillet 2012)

Ce fut plus qu’une avant-première cette année-là, puisque le disque correspondant ne verra le jour que cinq ans plus tard. Aucun projet ne pouvait mieux correspondre à l’esprit de Days Off que cette féerie cosmique réunissant l’angelot Sufjan Stevens, le guitariste de The National, Bryce Dessner, et l’un des fervents disciples contemporains du minimalisme, Nico Muhly. Accompagnés du batteur James McAlister, d’une section de cordes et d’un ensemble de cuivres, les trois visiteurs rêveurs de cette soirée en apesanteur ont présenté pour la première fois leur Planetarium personnel, où chaque titre se référait à une planète, un astre ou un phénomène astral (du Trou noir à la Comète de Halley), prétexte à un « trip » de plus d’une heure totalement dépaysant. Avec des visuels synchronisés sur les palpitations de cette musique à la croisée du songwriting folk terrestre et de la recherche électronique à visée interstellaire, on aura pu approcher au plus près les sensations d’une authentique odyssée de l’espace. Effet de pressurisation et de vertiges compris.

— Etienne Daho - Carte Blanche

-

© C.d'Hérouville

— Etienne Daho - Carte Blanche

-

© C.d'Hérouville

Carte blanche à Étienne Daho (1er, 5 et 8 juillet 2014)

Prévue initialement à l’automne 2013, à l’occasion de la sortie du magnifique Les Chansons de l’innocence retrouvées, cette Carte blanche à Daho fut reportée à l’été en raison d’une mauvaise péritonite qui éloigna le chanteur des salles de concerts pendant six mois. C’est donc Days Off qui bénéficia de ce triple-programme, à la Cité de la musique et à la Salle Pleyel, composé d’une reprise intégrale de Pop Satori, – l’album qui déclencha la Dahomania au milieu des années 80 –, d’une soirée Pop-Hits (tous les tubes de Daho et quelques extraits du dernier album), et enfin d’un panorama baptisé Tombé pour la France avec une quinzaine d’artistes représentant un certain esprit moderne et chic des quarante dernières années. La ferveur palpable lorsque Étienne Daho entra en scène, son émotion tout aussi vive (il avait failli ne pas survivre à ses trois opérations), la richesse du programme et celle de ses invités – de Philippe Pascal à La Femme, de Dominique A. à Lou Doillon –, tout concourait à faire de ce marathon une sorte de manifeste de la pop made in France, avec l’hôte du jour en parrain incontesté.

— David Byrne

-

© M.Guthfreund

— David Byrne

-

© M.Guthfreund

David Byrne (3 juillet 2018)

Cela faisait neuf ans que l’ancienne tête chercheuse des Talking Heads n’avait pas foulé une scène parisienne. Autant dire que ce concert, dans le sillage de son album American Utopia, s’annonçait déjà majeur. Rien, pourtant, ne laissait présager le choc sonore et visuel qui allait pendant plus de deux heures éblouir les spectateurs de la Grande salle Pierre Boulez. Qualifié par un journaliste américain de « Greatest Show on Earth », ce spectacle esthétiquement splendide, au programme royal (le meilleur des Talking Heads et de Byrne en solo), a d’ailleurs fini par être monté à Broadway. Ce soir-là, nous eûmes la primeur de cette ronde fabuleuse, où une dizaine de musiciens et chanteurs se déplacèrent à l’intérieur d’un plateau argenté, dans une chorégraphie virtuose à la liberté folle. David Byrne, fringant sexagénaire très en voix et toujours aussi souple, véritable pivot de ce ballet, rappelait qu’en sa qualité d’esthète de l’art-pop depuis quatre décennies, il fallait toujours compter avec lui pour donner à la modernité musicale et scénique sa démonstration la plus achevée.

— Kraftwerk

-

© C.d'Hérouville

— Kraftwerk

-

© C.d'Hérouville

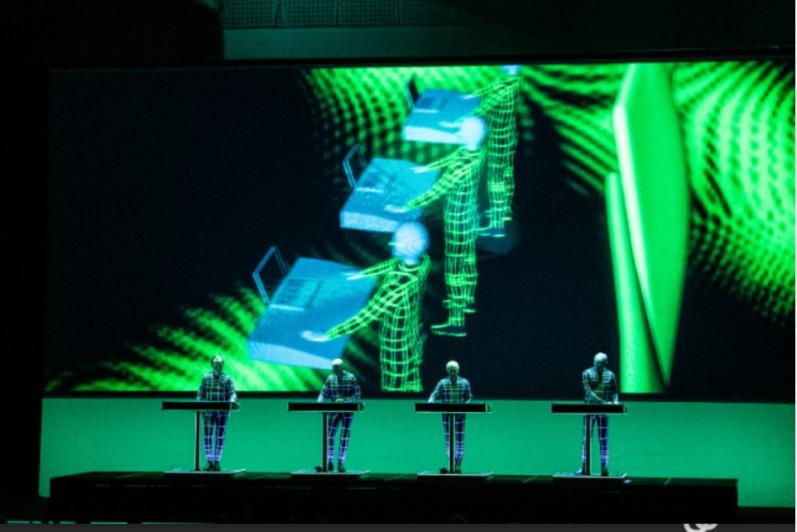

Kraftwerk 3D (11, 12 et 13 juillet 2019)

Alors que la Philharmonie mettait à l’honneur toute la galaxie des musiques électroniques dans une exposition vivante et stimulante, qui d’autre pouvait mieux sanctifier les synthétiseurs que Kraftwerk ? Véritable rêve devenu réalité pour les programmateurs de Days Off, ce n’est pas un seul mais trois concerts que les hommes-machines de Düsseldorf ont enchaînés, avec un dispositif en 3D permettant de surcroît de transformer la salle en capsule multi-sensorielle à la fois déroutante, poétique et ludique. Plus grand groupe pop de l’histoire avec les Beatles, – dont ils sont d’une certaine manière le pendant électronique –, Kraftwerk avec l’imperturbable et inamovible Ralf Hütter à sa tête se contente désormais de mettre en scène (et en relief) un impressionnant chapelet de hits qui racontent les fétiches du monde industriel de l’après-guerre. Leur dispositif minimal – quatre pupitres, une gestuelle robotique, des vocoders – contraste avec le maximalisme de leur visuels et la force toujours intacte d’un propos qui a traversé les époques et les révolutions sonores, après les avoir amplement préfigurées.