Rigueur historique, clarté du texte et souffle spirituel

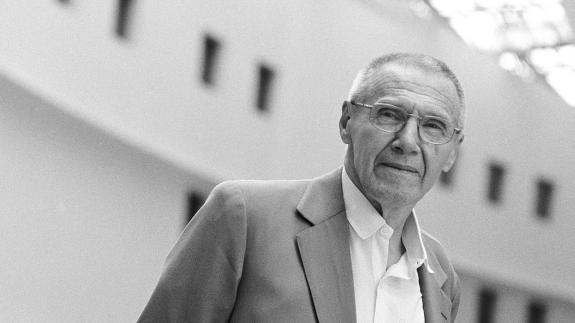

Parmi les chefs d’orchestre à la pointe du mouvement de relecture, sur instruments anciens, des chefs-d’œuvre du passé, Philippe Herreweghe est l’un des premiers à avoir appliqué cette démarche au répertoire du XIXe siècle. Après avoir fondé l’ensemble vocal Collegium Vocale Gent en 1970, puis l’ensemble baroque La Chapelle Royale en 1977, le chef flamand a créé l’Orchestre des Champs-Élysées en 1991 afin d’aborder un répertoire allant de Mozart à Stravinski. Loin de tout excès ou artifice, sa direction épurée repose sur un équilibre entre rigueur historique, clarté du texte et souffle spirituel. Après avoir dirigé, à la Philharmonie de Paris, Un requiem allemand de Brahms ainsi que la Symphonie n° 8 « Inachevée » de Schubert en 2024 et, en mars dernier, la Neuvième Symphonie de Beethoven, Philippe Herreweghe propose ce soir une nouvelle lecture de deux partitions incontournables de la période préromantique.

L’Eroica de Beethoven : la vie d’un héros

Composée entre 1802 et 1804, la Symphonie n° 3 « Eroica » est initialement sous-titrée « Bonaparte » par Beethoven. Le compositeur exprime ainsi son admiration inconditionnelle pour Napoléon, qu’il considère comme l’incarnation des idéaux de la Révolution française. Cependant, lorsque celui-ci trahit le rêve républicain en se sacrant empereur en décembre 1804, Beethoven est si furieux qu’il rature le nom de « Bonaparte » sur son manuscrit, avec une insistance telle qu’il brise sa plume et troue le papier. Lors de la publication de la partition en 1806, sous-titrée « Symphonie Héroïque, pour célébrer la mémoire d'un grand homme », Beethoven la dédie à son mécène, le prince Lobkowitz. De forme classique, l’œuvre annonce le romantisme en évoquant la vie d’un héros : le premier mouvement illustre son énergie et le deuxième sa mort, surmontée par un sursaut d’espoir et une fin heureuse dans les deux derniers mouvements. L’Allegro con brio initial frappe par sa puissance rythmique ainsi que sa grande variété de caractères et de timbres. La durée d’interprétation de la symphonie varie selon le choix, de la part du chef, d’effectuer ou non la reprise de la longue exposition de ce premier mouvement. Jusqu'à la fin des années 1950, de nombreux chefs – dont Herbert von Karajan – ont préféré ignorer cette reprise. À l'inverse, la tendance actuelle est de l’effectuer ; c’est le choix de Philippe Herreweghe. En do mineur, la Marcia funebre – Adagio assai souligne la nature autobiographique et donc préromantique de la partition : Beethoven semble faire référence à la progression de sa surdité, laquelle deviendra totale vers 1815. Le Scherzo apporte une détente salutaire à cette sombre introspection, avant le thème et les variations du Finale, lequel se conclut par une coda étourdissante qui paraît transcender la mort du héros.

Avant-gardisme orchestral : le Requiem de Cherubini

« Luigi Cherubini est, à mes yeux, le premier compositeur vivant de musique religieuse », écrivait Beethoven. Considérant son aîné d’origine florentine comme l’un des plus grands musiciens de son temps, il possédait une partition du Requiem en do mineur (1816), qu’il admirait pour sa rigueur et sa gravité, qualités qui influencèrent sa propre Missa solemnis. C’est d’ailleurs ce Requiem qui fut donné lors des funérailles de Beethoven à Vienne. Installé à Paris depuis 1787 et nommé en 1815 surintendant de la musique par Louis XVIII après la restauration de la monarchie, Cherubini est chargé de composer un Requiem commémorant le vingt-quatrième anniversaire de la mort par décapitation de Louis XVI. Créée le 21 janvier 1817 dans la basilique de Saint-Denis, l’œuvre supplante la messe des morts alors la plus donnée en France : le Requiem, académique et martial, de François-Joseph Gossec. La partition de Cherubini s’en éloigne radicalement. Elle évite l’alternance habituelle entre le chœur et un quatuor de chanteurs solistes (l’œuvre ne comporte pas de soliste) et dépouille l’écriture chorale de tout effet de virtuosité, à l’exception de la fugue à quatre voix de l’Offertorium. La partie orchestrale est, quant à elle, d’une impressionnante modernité, marquée à la fois par une douceur émouvante et par des moments d’une grande puissance sonore, comme dans le Dies iræ. Cet avant-gardisme orchestral influencera profondément la musique d’Hector Berlioz, qui écrira : « Le Requiem de Cherubini est l’une des œuvres les plus sublimes qu’ait produites le génie humain » – une admiration partagée par Brahms et Schumann notamment.

En restituant la dramaturgie sonore de deux piliers du répertoire préromantique marqués par deux grands événements historiques, les chanteurs et les musiciens réunis sous la direction de Philippe Herreweghe révèlent ce soir l’histoire d’une filiation musicale trop souvent oubliée.