De bruit et de fureur

En 1940, dans l’Allemagne hitlérienne, Zimmermann est mobilisé dans la Wehrmacht. Le jeune homme, qui a grandi dans le milieu catholique du collège des Salvatoriens, au monastère de Steinfeld, participe aux campagnes de France, de Pologne et de Russie. Estafette à cheval, il connaît les premières lignes au front. Ses lettres évoquent la mélancolie des paysages du Nord, les arbres détruits par les éclats d’obus, l’espace monstrueux de l’Oural où il doit combattre et vaincre, un feu nourri de l’artillerie russe, dix heures durant, jusqu’à ce que le sifflement des balles s’incruste dans les têtes, les lieux sans rien, ni lumière, ni civilisation… Zimmermann se retrouve dans des zones marécageuses, d’où on le sort gravement intoxiqué, au point qu’il est démobilisé en 1942. De cela, il ne dira rien, y compris quand la maladie s’accentuera à la fin de sa vie – les psychiatres établiront un diagnostic de maniaco-dépression. Tout juste concédera-t-il des remarques sur la situation des jeunes gens en ces temps où chacun risquait de devenir un « porc » (Schwein). Mais rien, absolument, sur les actes de guerre.

Quinze ans plus tard, à l’automne 1957, Erich Bormann, metteur en scène principal de l’Opéra de Cologne, attire l’attention de Zimmermann sur Les Soldats, « comédie » de Lenz, que l’éditeur Reclam avait republiée la même année. Zimmermann, qui avait déjà lu la pièce, s’enthousiasme aussitôt, interrompt la composition de sa cantate Omnia tempus habent et s’engage dans celle d’un « opéra », qui ne sera créé, après bien des vicissitudes, qu’en 1965.

Ce qui lui importe, ce n’est pas le drame des classes, la critique sociale de Lenz qui avait saisi les tenants du théâtre politique, mais son langage, « absurde jusqu’à la laideur, déchiqueté, calciné », « d’un lyrisme contenu, magique et d’une vibration lumineuse, à la fois noueux et cristallin ». De la pièce, l’opéra suit l’ordre des événements, écarte des personnages, réduit le nombre de scènes, concentre les cinq actes en quatre et supprime les ruptures du drame, y intégrant des poèmes de Lenz, réduisant la critique de la soldatesque, datée, et la part de « la classe démoralisée des officiers » par des coupures ou le collage de répliques, et superposant, à deux reprises (II, 2 et IV, 1), plusieurs scènes, où l’espace de la représentation, onirique, suspendu, irréel, se fait archipel de lieux et où la succession temporelle tend à la simultanéité.

Implacable, le destin menace des personnages archétypiques, pris dans un réseau de contraintes, qui les mène, « inéluctablement, plus innocents que coupables, au viol, au meurtre, au suicide et, finalement, à l’anéantissement total ». Dès lors, Les Soldats ne sont pas un opéra historiquement assignable à l’époque de Lenz, mais se révèlent de tous temps, celui des troupes anciennes comme celui des armées de la Seconde Guerre mondiale et d’après, donnant voix à la misère, à la détresse et à l’injustice qui, toujours, se font sous le soleil. Ou, selon Zimmermann : « Ce dont il s’agit est actuel pour toutes les époques. » L’action se déroule dans les Flandres, mais la partition porte cette indication : « Temps : hier, aujourd’hui et demain. »

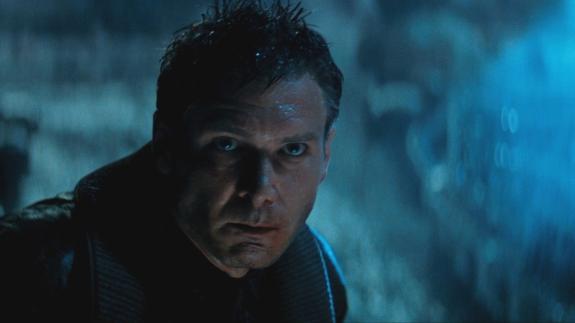

— Emily Hindrichs dans Les Soldats à l'Opéra de Cologne (2018)

-

© Paul Leclaire

— Emily Hindrichs dans Les Soldats à l'Opéra de Cologne (2018)

-

© Paul Leclaire

L’intrigue, donc.

Acte I (cinq scènes) : Marie, l’une des filles de Wesener, un marchand de nouveautés à Lille, est éprise de Stolzius, drapier à Armentières. Desportes, un officier de l’armée française, fait à Marie une cour pressante, la séduit et cherche à l’inviter au théâtre, dont les soldats discutent de l’influence immorale. Wesener refuse et met sa fille en garde contre les belles paroles des militaires, mais juge bientôt que les intentions du jeune homme sont honnêtes.

Acte II (deux scènes) : moqué par les soldats, Stolzius découvre la trahison de Marie, qui cède à Desportes, et s’en ouvre à sa mère, laquelle se désole que son fils se mette dans un tel état pour une « putain à soldats ».

Acte III (cinq scènes) : Stolzius s’engage dans l’armée et devient l’ordonnance du lieutenant de Mary, un ami de Desportes qui a pris la fuite. Mary courtise à son tour Marie. Le jeune comte de la Roche s’en éprend aussi. Sa mère le persuade cependant de mettre un terme à cette relation et lui promet de prendre soin de la jeune femme, en lui proposant de venir habiter chez elle en qualité de demoiselle de compagnie.

Acte IV (trois scènes) : Marie s’est enfuie et est violée par l’ordonnance de Desportes, qui la lui avait livrée. Lors d’un dîner, Stolzius empoisonne Desportes et se suicide. Sur fond de cris, de détonations et d’ordres – dont l’éloquent Laufschritt, dénotant les camps de concentration, où tout devait se faire « au pas de course » –, l’aumônier Eisenhardt récite le Pater noster. Marie, en haillons, aborde son père. Celui-ci la repousse, évoque le souvenir de sa fille, qu’il n’a pas reconnue, et lui donne l’aumône. Elle s’effondre, tandis que se dessine le nuage d’une explosion atomique.

Un « flux de conscience » opératique

La pièce de Lenz offrait à Zimmermann une temporalité de scènes courtes, en miettes. Dans ses Notes sur le théâtre, manifeste du Sturm und Drang dont le compositeur s’enthousiasma pour la hardiesse, Lenz développe la théorie d’un théâtre en discontinuité, avec des successions rapides de situations et de genres, tragiques et comiques. Il y récuse la bulle des trois unités du théâtre classique français, celles de temps, de lieu et d’action. Les Soldats, en conséquence, se déroulent en une multitude de lieux et s’étendent sur une durée non négligeable. Non pas une, mais cent unités, que seul unit le temps, par lequel Les Soldats anticiperaient le « truc » du stream of consciousness, le flux de conscience du roman moderne.

Zimmermann évoque alors une « sphéricité du temps », entre mémoire, vision directe et attente. Un temps clos, parfait, totalisant. Certes, une série de douze sons, avec ses formes fondamentales et ses transpositions (dûment pensées et articulées en regard de l’action, des situations et des relations entre les personnages), ainsi qu’un dense tissu de motifs assurent une cohésion de l’ensemble. Mais chaque scène adopte une forme ancienne : ciacona, capriccio, nocturno, ricercar, toccata… Des citations formelles, en somme, de même que la partition se souvient du Dies Irae à l’orgue (en canon), de chorals de Bach aux cuivres (Wenn ich einmal soll scheiden, extrait de la Passion selon saint Matthieu, et Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist), de marches militaires ou de modèles du jazz, tel que pratiqué dans l’Allemagne de l’Ouest des années 1960. Indifférent aux ruptures du style, considérant celui-ci comme un anachronisme, Zimmermann fait de la citation une expérience musicale, un hommage, une dette, un vestige. Et en 1960, alors qu’il interrompt la composition de son opéra – l’écriture du quatrième acte des Soldats trahit une certaine distance d’avec celle des trois autres –, il introduit une nouvelle notion, celle de pluralisme : « Je joue donc du Bach quand je joue du Frescobaldi, et du Stravinski quand j’interprète Pergolèse, et Sweelinck quand j’interprète les virginalistes, et Attaingnant quand je joue Couperin ; il y a du baroque en Hindemith, de l’indien et du javanais en Messiaen, du folklore chez Bartók. » À notre mémoire, peu soucieuse de la chronologie, aux multiples strates de notre conscience, affleurent des musiques déjà entendues.

Zimmermann observe aussi que, chez Lenz, l’espace de l’action s’élargit peu à peu, quand les intervalles de temps diminuent. Les scènes, dans les derniers actes de la pièce, se réduisent volontiers à une seule phrase. « Situation exemplaire qui avance par poussées concentriques et en spirale depuis les extrémités et qui se précipite, à un rythme toujours plus accéléré, vers le centre et vers la fin. » Il revient à la musique de rendre manifeste la chute dans cette spirale délétère. Par l’impressionnant « Prologue » orchestral des Soldats, un total chromatique scandé par les timbales sur un ré – la note du Jugement dernier, du Dies Irae–, nous savons d’emblée que la catastrophe est déjà advenue et adviendra encore. Dans le temps sphérique, tout, constamment, se relie, à l’image de nos existences, extensions entre naissance et mort.

Les Soldats portent en leur dernière mesure le sigle OAMDG, opera ad majorem Dei gloriam, « œuvre pour la plus grande gloire de Dieu », le Dieu d’un temps de détresse.