— Olifant. Vitrine carrefour : les routes des matériaux

-

© Joachim Bertrand

— Olifant. Vitrine carrefour : les routes des matériaux

-

© Joachim Bertrand

Parmi les pièces les plus remarquables du Musée de la musique figure une longue trompe traversière en ivoire, communément appelée « olifant ». Mesurant près de 1,40 mètre, elle impressionne autant par ses dimensions que par l’élégance de sa silhouette, qui s’achève en une extrémité lancéolée finement sculptée. Si son origine reste incertaine, sa morphologie suggère une provenance d’Afrique centrale, probablement de la région de l’Uele, au nord de l’actuelle République démocratique du Congo, où elle résonnait sans doute lors d’événements solennels ou pour célébrer les figures d’autorité. L’objet nous rappelle la forte charge symbolique de l’ivoire, matériau prestigieux associé au pouvoir dans de nombreuses cultures africaines comme européennes.

Dans des circonstances inconnues, l’olifant entame un long périple vers Venise, sans doute au XVIIe siècle, où il entre vraisemblablement en la possession du patricien Marco Contarini, amateur éclairé de musique, dont la précieuse collection d’instruments sera acquise plus tard par la famille Correr. C’est auprès de Pietro Correr que le docteur Julien Fau, médecin de son état et surtout grand collectionneur d’instruments anciens, l’achète, avant qu’il ne rejoigne le musée instrumental du Conservatoire de Paris – l’ancêtre du Musée de la musique – en 1873, où il est alors décrit comme une « grande corne d’appel » pouvant servir d’« épieu de chasse ».

De cette trajectoire mouvementée entre deux continents et de multiples mains, l’olifant porte encore des traces visibles. Outre la bague en alliage cuivreux qui ceint le pavillon, l’embouchure latérale, façonnée par le sculpteur en Afrique, a été modifiée par l’adjonction d’une embouchure en ivoire tourné, semblable à celles d’instruments baroques de la famille des cuivres, comme les serpents ou les cornets à bouquin. Cet ajout, effectué à Venise, devait permettre à des musiciens de sonner « à l’européenne », suggérant qu’avant de devenir objet de collection, l’olifant a probablement connu une seconde vie musicale sur le sol européen1.

L’histoire complexe de cet instrument, faite de réappropriations, de modifications matérielles et de requalifications, invite ainsi à le considérer autrement que comme un simple objet sonore et à porter une attention accrue à sa « vie sociale2 ».

— Vitrine Polyphonie : espace inaugural du Musée de la musique.

-

© Joachim Bertrand

— Vitrine Polyphonie : espace inaugural du Musée de la musique.

-

© Joachim Bertrand

Cette approche de l’instrument de musique dans la complexité de sa trajectoire et de ses transformations symboliques et matérielles au cours du temps peut sembler aller de soi, tant les lectures biographiques des objets et les perspectives dites globales ou connectées, attentives aux circulations des matières, des objets, des formes ou des valeurs entre sociétés, se sont imposées depuis plusieurs décennies dans le champ de l’histoire de l’art3.

Pourtant, l’organologie – ou, dans sa définition canonique, « l’étude des instruments de musique sous l’angle de leur histoire et de leur fonction sociale, de leur conception, de leur fabrication et de leur rapport à l’interprétation musicale4 » – a parfois été tenue en marge de ce tournant épistémologique. Le caractère hautement technique de ces objets a conduit à une forme d’hyperspécialisation des savoirs et d’isolement disciplinaire, entraînant parfois une césure par rapport aux contextes historiques, sociaux ou politiques dans lesquels ils s’inscrivent5.

Depuis le début des années 2000, cependant, plusieurs chercheuses et chercheurs appellent à dépasser les approches strictement descriptives ou classificatoires au profit d’une « organologie critique » ou d’une « new organology »6. Résolument transdisciplinaires, ces perspectives s’efforcent de mobiliser les outils de l’anthropologie de la culture matérielle et de l’histoire culturelle pour penser ce que l’instrument représente dans les sociétés humaines, au-delà de sa seule fonction sonore.

— Toîle du joueur de luth, d'après Caravage, de Roméo Mivekannin. Pyxide, Ud, étoile du musicien, Pyxide, panneau au joueur de ud

-

© Joachim Bertrand

— Toîle du joueur de luth, d'après Caravage, de Roméo Mivekannin. Pyxide, Ud, étoile du musicien, Pyxide, panneau au joueur de ud

-

© Joachim Bertrand

Le tournant global de l’histoire de l’art et, plus récemment, de la musicologie contribue, lui aussi, à reconfigurer le regard sur les instruments de musique. Un nombre croissant de travaux, à commencer par ceux de David R. M. Irving, tentent de dénaturaliser la musique dite « classique européenne » en montrant comment celle-ci s’est construite à partir de l’incorporation de matériaux, d’instruments, de sons, d’imaginaires, de musiciens ou de facteurs issus d’autres mondes culturels, mais aussi en soulignant son imbrication étroite avec l’histoire longue de l’impérialisme et de l’extractivisme européens7.

Symétriquement, ces démarches s’attachent à interroger les regards portés depuis les sociétés d’Afrique, d’Asie, d’Océanie ou des Amériques sur la musique « européenne » et sur la place de l’instrument dans les rencontres et les frictions interculturelles.

À l’évidence, l’instrument de musique est un objet particulièrement fécond pour penser les connexions et la « texture des modes de relation8 » entre les cultures. Objet voyageur par excellence, il figure souvent parmi les premières choses que l’on emporte avec soi lors d’un voyage au long cours ou d’une migration, qu’il s’agisse de tromper l’ennui ou la nostalgie, de maintenir un lien sensible avec sa communauté d’origine, de favoriser un échange interpersonnel ou diplomatique, ou d’impressionner l’ennemi9.

Sa fabrication constitue aussi l’une des premières manifestations de résilience dans des contextes d’extrême aliénation culturelle, comme nous l’enseigne l’histoire de l’esclavage atlantique. Par sa matérialité même, qui mobilise une grande diversité de matériaux et de sources d’approvisionnement, il ouvre aussi bien vers une histoire des routes commerciales et coloniales que vers celle de l’impact environnemental des activités humaines. En somme, l’instrument condense une diversité d’enjeux culturels, sociaux, politiques ou économiques qu’il convient désormais de mettre en lumière. C’est tout le sens du néologisme proposé comme titre de cet ouvrage, « l’instrument-monde » : insister sur le monde d’histoires contenu dans cet objet et, dans le même mouvement, sur la façon dont l’instrument donne à lire certaines connexions et dynamiques globales.

— Espace Des Musiques et des Mondes. Au second plan, Gnawa Soul de Najia Mehadji.

-

© Joachim Bertrand

— Espace Des Musiques et des Mondes. Au second plan, Gnawa Soul de Najia Mehadji.

-

© Joachim Bertrand

Ces nouvelles façons d’approcher l’instrument de musique ne sont pas sans incidence sur les musées, qui ont constitué, dès la seconde moitié du XIXe siècle, le principal espace de formation de la discipline organologique10.

Le musée instrumental du Conservatoire de musique de Paris en fut un important foyer11. Créé en 1861 à la suite de l’achat par l’État de la collection du compositeur Louis Clapisson, il a, dès ses origines, accueilli une collection ouverte aux cinq continents et dont le développement, à la fin du XIXe siècle, s’inscrit étroitement dans le contexte de l’expansion coloniale européenne.

Dans les années 1870-1880, le conservateur Gustave Chouquet et son successeur, Léon Pillaut, s’efforcent – avec un succès inégal – de tirer parti des réseaux coloniaux pour enrichir la collection d’instruments non européens. Comme l’ont déjà montré plusieurs travaux, ces objets sont alors pris dans des classifications à prétention encyclopédique, teintées de comparatisme et d’évolutionnisme, qui visent à marquer la supériorité de la facture européenne sur le reste du monde12.

En déshérence au Conservatoire durant une grande partie du XXe siècle, les instruments d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques retrouvent progressivement leur visibilité au Musée de la musique – ouvert en 1997 au sein de la Cité de la musique. Cette réintégration aboutit en 2009 à la création, à la fin du parcours chronologique consacré à la musique européenne, de deux salles dédiées aux « musiques du monde » donnant à voir, à travers de vastes regroupements géoculturels, la diversité des collections.

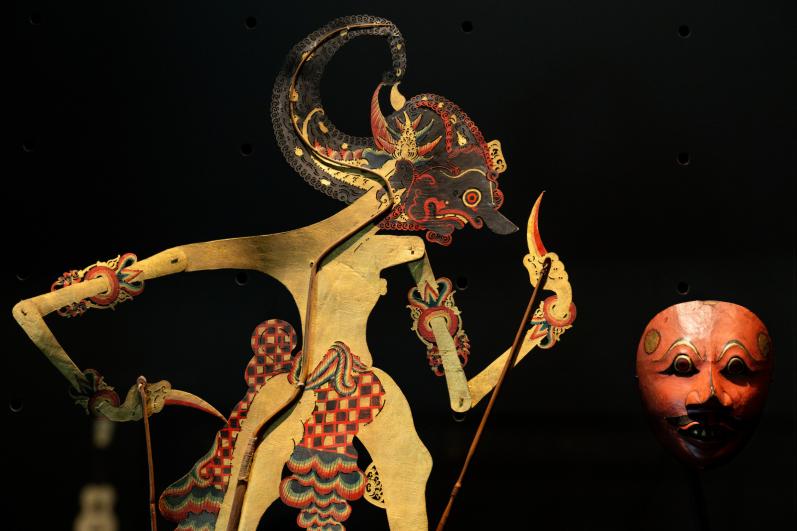

— Marionnette de théâtre d’ombres et masque de danse associés au gamelan

-

© Joachim Bertrand

— Marionnette de théâtre d’ombres et masque de danse associés au gamelan

-

© Joachim Bertrand

Aujourd’hui, alors que les modalités d’appropriation et d’exposition des collections dites non européennes conservées dans les musées français suscitent d’intenses discussions13, comment valoriser différemment ces instruments, en contournant les approches classificatoires figées et les discours ethnographiques essentialisants ?

Cette question, le Musée de la musique n’est pas la seule institution à se la poser. À la faveur de l’essor d’une histoire globale, un nombre croissant d’actrices et d’acteurs s’attachent à faire du musée non plus un lieu d’altérisation, mais un espace de mise en connexion des sociétés. Dans cet esprit, plusieurs musées conservant des collections instrumentales ont renouvelé en profondeur leurs parcours, à l’image du Metropolitan Museum of Art à New York.

En 2019, ce dernier inaugurait ainsi une nouvelle présentation de sa riche collection en abandonnant les classifications traditionnelles au profit d’une galerie – intitulée « The Art of Music Through Time » – plaçant les instruments de tous les continents dans une même chronologie, de manière à souligner la place centrale occupée par la musique dans toutes les sociétés et les croisements culturels à travers l’histoire14. Ce redéploiement permet, par exemple, de mettre en regard un remarquable violon d’Andrea Amati des années 1560, orné d’un couplet à la gloire de l’Église catholique, et un magnifique luth pipa chinois de la même époque, décoré d’incrustations d’ivoire reprenant des symboles bouddhistes ou confucianistes.

— Ténor de violon Amati

-

© Joachim Bertrand

— Ténor de violon Amati

-

© Joachim Bertrand

L’approche du Metropolitan Museum of Art a largement nourri la réflexion sur le nouveau parcours du Musée de la musique, inauguré en mai 2025, en invitant à dépasser le cloisonnement traditionnel entre collections dites européennes et non européennes. La rencontre avec la poétique du penseur martiniquais Édouard Glissant a également joué un rôle décisif dans cette démarche, en offrant un horizon intellectuel et éthique puissant : celui consistant à déployer enfin un « Tout-monde » des musiques au musée. « J’appelle Tout-monde, écrit Glissant en 1997, notre univers tel qu’il change et perdure en échangeant et, en même temps, la “vision” que nous en avons. La totalité-monde dans sa diversité physique et dans les représentations qu’elle nous inspire : que nous ne saurions plus chanter, dire ni travailler à souffrance à partir de notre seul lieu, sans plonger à l’imaginaire de cette totalité15. »

Telle est l’ambition du nouveau parcours : faire émerger un enchevêtrement vivant de cultures, de sons et d’imaginaires, en perpétuel mouvement, où les musiques et les instruments s’enrichissent mutuellement sans se départir de leur singularité.

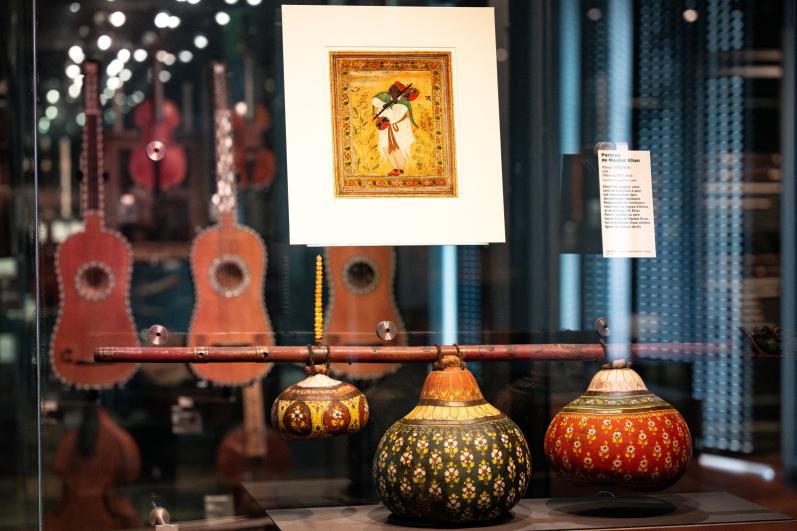

— Musique de cour de l’Inde des Princes - portrait de Naubat Kahn

-

© Joachim Bertrand

— Musique de cour de l’Inde des Princes - portrait de Naubat Kahn

-

© Joachim Bertrand

Cette ambition s’incarne, dans un premier temps, à travers la création d’une dizaine de « vitrines carrefours » jalonnant les différents plateaux chronologiques du musée. Ces espaces sont pensés comme des zones de contact entre images, matériaux, instruments d’Europe et d’autres espaces culturels, mettant en évidence les embranchements entre mondes musicaux au cours des siècles, mais aussi l’apport des sociétés d’Afrique, d’Asie ou des Amériques à l’histoire de la musique savante en Occident, qu’il s’agisse de l’introduction de nouvelles formes instrumentales, de nouveaux matériaux ou de nouveaux imaginaires. Dans le respect de l’identité du musée, un accent particulier a été mis sur le dialogue entre les arts, le patrimoine instrumental se révélant pleinement dans un contexte culturel élargi, ouvert aux autres disciplines artistiques – de la sculpture à la peinture en passant par les arts décoratifs ou la création contemporaine.

Ces carrefours forment un fil rouge qui guide les visiteuses et les visiteurs vers une nouvelle galerie, laquelle remplace l’ancien espace « Musiques du monde ». Conçues comme un archipel d’histoires interconnectées, ces salles – nommées « Des musiques et des mondes » – invitent à explorer les circulations musicales à travers le temps, les géographies et les cultures, à penser les instruments de musique comme des objets transculturels sans cesse réinventés à la faveur des migrations humaines, des échanges économiques ou des bouleversements politiques.

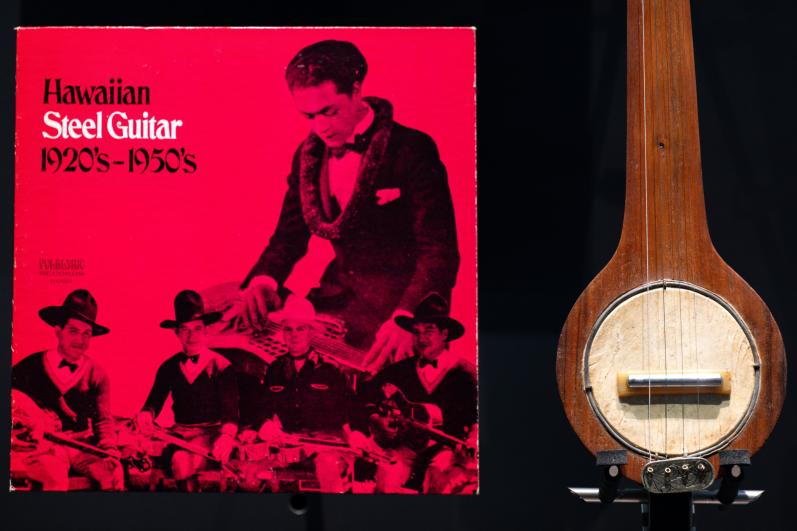

Rompant avec la précédente présentation par vitrines continentales, ce nouvel espace renonce à toute ambition d’exhaustivité pour privilégier des micro-récits, nés des potentialités de la collection, révélant les multiples connexions qui tissent la trame musicale du monde. De l’histoire du banjo, reliant l’Afrique aux Amériques, au destin planétaire de la guitare hawaïenne, de la trajectoire diasporique des musiciens gnawa du Maroc à celle des griots d’Afrique de l’Ouest, la diversité des récits présentés révèle autant de dynamiques d’invention, d’appropriation, de résilience et de créolisation musicales, façonnées par l’histoire à l’échelle globale.

— Steel Guitar Hawaï

-

© Joachim Bertrand

— Steel Guitar Hawaï

-

© Joachim Bertrand

Attentives à la vitalité des trajectoires instrumentales, ces narrations ouvrent des fenêtres sur le présent. Car au-delà de sa valeur patrimoniale ou esthétique, l’instrument continue de résonner dans des contextes de lutte ou d’engagement. Qu’il accompagne la revitalisation des musiques autochtones en actes de souveraineté ou qu’il soit façonné à partir de matériaux de récupération dans des zones de conflit, l’instrument demeure un puissant porte-voix des combats politiques et des identités en résistance.

À l’image de cette approche muséographique et dans la lignée d’une riche actualité muséale et éditoriale partant de l’objet singulier pour ausculter le monde16, le présent ouvrage adopte le parti du micro-récit, du « fragment17 », pour raconter une histoire globale et connectée de la musique à travers le prisme de l’instrument, du XVIe siècle jusqu’à nos jours. Une histoire nécessairement morcelée, incomplète et située, mais qui souligne combien l’objet sonore constitue un outil idéal pour interroger les dynamiques historiques, esthétiques, sociales, politiques ou encore environnementales au cœur des échanges humains.

À ce titre, l’ouvrage invite une pluralité de voix et de points de vue à s’exprimer depuis l’histoire, l’histoire de l’art, l’anthropologie, la musicologie, la conservation-restauration ou la facture instrumentale, proposant des lectures obliques, sensibles et inédites des collections du Musée de la musique.

Le premier chapitre (« Matières et motifs ») s’intéresse aux routes, aux usages et aux valeurs des matériaux et des motifs lointains employés dans l’instrument ainsi qu’aux enjeux soulevés par leur emploi ou leur substitution dans un contexte de crise écologique.

Le deuxième chapitre (« Regards contre regards ») révèle sa place dans la fabrique visuelle et sonore de l’altérité, en tant que support de représentations ou source iconographique privilégiée, tant en Europe que dans d’autres mondes, et les effets de ces images sur la mise en collection ou en souvenir des instruments.

La troisième partie (« Passages et réinventions ») retrace quelques itinéraires globaux d’instruments, en mettant en lumière leurs multiples formes de déplacement, de transformation et de relocalisation sous l’effet tant des migrations humaines que des imaginaires globalisés.

Enfin, la dernière section (« Carrefours et contacts ») déplace la focale à l’échelle des actrices et des acteurs en montrant combien l’instrument de musique est un vecteur important des rencontres interculturelles, notamment en contexte colonial, faisant naître une pluralité de gestes de création, d’appropriation, voire de dépossession dont les collections du Musée de la musique gardent la mémoire.

— Nouvelle scénographie du Musée de la musique. Des Musiques et des Mondes

-

© Charles d'Hérouville

— Nouvelle scénographie du Musée de la musique. Des Musiques et des Mondes

-

© Charles d'Hérouville

Inévitablement, la question des modalités d’acquisition et de circulation des instruments soulève celle, plus sensible, de leur restitution. Si les musées occidentaux, à l’image du Musée de la musique, s’attachent aujourd’hui à recontextualiser ces objets dans des récits globaux, ces démarches ne sauraient éluder les revendications croissantes de souveraineté culturelle portées par des artistes, des institutions ou des communautés d’origine. Entre patrimoine commun et mémoire vivante, l’instrument de musique appelle sans doute de nouvelles formes de coopération : commissariats conjoints des expositions, prêts à long terme, réactivations sonores et cérémonielles ou restitutions définitives – autant de dispositifs à inventer dans une logique de dialogue et de responsabilité partagée.

Extrait de l’ouvrage : L’Instrument-monde, une histoire globale de la musique, sous la direction d’Alexandre Girard-Muscagorry, Paris, Éditions Flammarion / Éditions du CNM / Éditions de la Philharmonie, 2025, p. 7-18.

- 1

Ezio Bassani, Ivoires d’Afrique dans les anciennes collections françaises, Paris, musée du quai Branly / Actes Sud, 2008, p. 32 : Florence Gétreau, Aux origines du Musée de la Musique. Les collections instrumentales du Conservatoire de Paris, Paris, Éd tions Klincksieck / Réunion des musées nationaux, 1996, p. 210‑216.

- 2

Arjun Appadurai (dir.), The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 1986 ; Eliot Bates, « The Social Life of Musical Instruments », Ethnomusicology, vol. 56, no 3, 2012, p. 363‑395.

- 3

Pour une introduction historiographique et méthodologique à une histoire globale de l’art, voir Edward S. Cooke, Global Objects: Toward a Connected Art History, Princeton, Princeton University Press, 2022 ; Léa Saint-Raymond, Fragments d’une histoire globale de l’art, Paris, Rue d’Ulm, 2021.

- 4

Laurence Liblin, « Organology », Grove Music Online, 2001.

- 5

Pour une discussion sur les risques de l’isolement disciplinaire de l’organologie, voir Gabriele Rossi Rognoni, « Organology and the Others: A Political Perspective », Journal of the American Musical Instrument Society, n° 44, 2018, p. 7-17 ; Richard Wistreich et Gabriele Rossi Rognoni, « Expanding Perspectives: Materializing Musical Instruments », Journal of Musicological Research, vol. 43, no 2‑3, 2 juillet 2024, Routledge, p. 57‑75.

- 6

Pour des exemples de ces travaux, voir Eliot Bates, op. cit. ; Maria Sonevytsky, « The Accordion and Ethnic Whiteness: Toward a New Critical Organology », The World of Music, vol. 50, n° 3, 2008, p. 101‑118 ; Allen Roda, « Toward a New Organology: Material Culture and the Study of Musical Instruments », Material World, 21 novembre 2007 [en ligne].

- 7

David R. M. Irving, « Rethinking Early Modern “Western Art Music”: A Global History Manifesto », IMS Musicological Brainfood, vol. 3, no 1, 2019, p. 6‑10. Voir aussi les six volumes de la série A Cultural History of Western Music (Bloomsbury Publishing, 2023) coordonnée par David R. M. Irving et Alexander Rehding.

- 8

François-Xavier Fauvelle et Anne Lafont, « Une histoire interactive de l’Afrique et du monde », dans François-Xavier Fauvelle et Anne Lafont (dir.), L’Afrique et le monde : histoires renouées. De la Préhistoire au xxie siècle, Paris, La Découverte, 2022, p. 5‑15.

- 9

Laura Jouve-Villard et Vincent Veschambre (dir.), Instruments voyageurs : le monde sonne à nos portes, Lyon, Libel, 2023 ; Thor Magnusson, « The Migration of Musical Instruments: On the Socio-Technological Conditions of Musical Evolution », Journal of New Music Research, vol. 50, n° 2, 2021, p. 175‑183.

- 10

Judith Dehail, « De la classification scientifique des instruments de musique. Le rôle du musée dans le développement de l’organologie », Revue d’anthropologie des connaissances, vol. 13, n° 3, 2019, p. 781‑792 ; Gabriele Rossi Rognoni, « The Development of Organology as a Discipline Through Early Museum Catalogues », traduction de « La definizione dell’organologia come disciplina attraverso i primi cataloghi museali (1866-1911) », Annali: Arte, musica e spettacolo, IX, 2008, p. 155-171.

- 11

Florence Gétreau, op. cit.

- 12

Jann Pasler, « The Utility of Musical Instruments in the Racial and Colonial Agendas of Late Nineteenth-Century France », Journal of the Royal Musical Association, vol. 129, no 1, 2004, p. 24‑76 ; Ariane Théveniaud, Traces muséales, mémoires coloniales. Conservation et restauration de luths non européens du Musée de la musique (Cité de la musique – Philharmonie de Paris) et du musée du quai Branly – Jacques Chirac (1872-2020), thèse de doctorat, Université Paris-Saclay, 2024.

- 13

Pour une synthèse de ces discussions, voir Felicity Bodenstein, Margareta von Oswald et Damiana O oiu (dir.), Traces du dé/colonial au musée, Paris, Horizons d’attente, 2024.

- 14

Bradley Strauchen-Scherer, « Declassified: The Musical Instrument Galleries at the Metropolitan Museum of Art », dans Enduring Rhythms: Essays in Honor of J. Kenneth Moore, New York, The Metropolitan Museum of Art, Department of Musical Instruments, 2024.

- 15

Édouard Glissant, Traité du Tout-monde, Paris, Gallimard, 1997, p. 176.

- 16

En France, voir notamment Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre (dir.), Le Magasin du monde : la mondialisation par les objets du xviiie siècle à nos jours, Paris, Fayard, 2020 ; Pierre Singaravélou, Les Mondes d’Orsay, Paris, Seuil / Musée d’Orsay, 2021 ; Pierre Singaravélou, Fabrice Argounès et Camille Faucourt (dir.), Une autre histoire du monde, catalogue d’exposition (Marseille, Mucem, 8 novembre 2023 – 6 mai 2024), Paris, Gallimard, 2023.

- 17

Léa Saint-Raymond, op. cit.