À l'occasion de l'exposition Musicanimale. Le grand bestiaire sonore, Philippe Descola pose son regard d'anthropologue sur la question des sons et des musiques du vivant. Des Inuits du Nord canadien aux Kaluli de Nouvelle-Guinée, il décrit la manière dont la musique est perçue par les différents peuples.

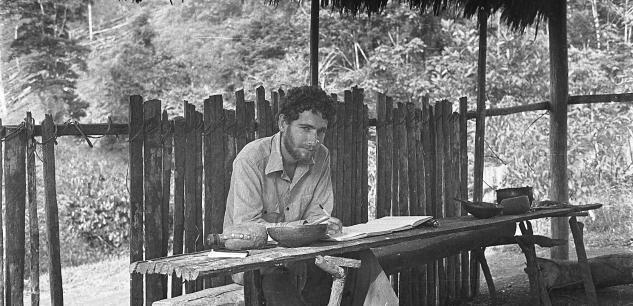

— Philippe Descola en Amazonie équatorienne (1977)

-

© Anne-Christine Taylor

— Philippe Descola en Amazonie équatorienne (1977)

-

© Anne-Christine Taylor

Avec l’exposition Musicanimale, la Philharmonie de Paris entreprend de donner à entendre et à voir les sons du vivant. En ce sens, elle cherche à donner toute sa place à un pan de la création sonore jusqu’ici peu exploré. Quel regard d’anthropologue portez-vous sur la question des sons du vivant? Comment les différents groupes humains font-ils usage de la musique dans leur société?

Philippe Descola: Il faut d’abord distinguer entre les «sons du vivant» et la musique en ce que les premiers relèvent plutôt du paysage sonore (soundscape), c’est-à-dire de l’environnement acoustique de tel ou tel sujet humain en un lieu et un moment précis –composé de sons produits par des émetteurs très divers dont seuls certains d’entre eux sont vivants–, tandis que la musique n’est pas fortuite, mais relève d’une intention humaine de produire systématiquement un enchaînement sonore qui peut éventuellement être perçu comme répondant aux mêmes principes que ce qui est apprécié dans un paysage sonore. Par exemple, les travaux pionniers d’Edmund Carpenter sur le paysage sonore des Inuits du Nord canadien ont mis en évidence que l’univers sensoriel de cette population, où les sons «environnementaux» prédominent sur les «sons du vivant», est défini par le son plutôt que la vue. Par contraste avec le paysage visuel qui peut prendre l’apparence d’une surface, le soundscape est ici dynamique, toujours en flux; il prend la forme d’une sphère ou d’une bulle qui se déploie de façon identique dans toutes les directions à partir de l’auditeur.

Cette prédominance de l’écoute sur la vision a été notée ailleurs, par exemple par Alfred Gell ou Stephen Feld en Nouvelle-Guinée. Là aussi la perception est dynamique, notamment parce que le chasseur en milieu forestier entend les animaux avant de les voir, et l’existence de ces derniers est donc d’abord acoustique. Attentif au paysage sonore, le corps humain résonne à ces sollicitations comme la caisse d’un instrument à cordes et répond par sa propre émission de son: le langage parlé, l’imitation du son entendu ou le chant. Il en résulte d’ailleurs un goût prononcé pour l’iconisme phonologique– c’est-à-dire l’emploi d’onomatopées comme termes pour désigner par leur signal acoustique des référents, vivants ou non, un phénomène courant aussi dans les langues amazoniennes.

Pour répondre à la deuxième partie de la question –qui exigerait pour être précis un traité d’ethnomusicologie comparative étendu à la totalité de la planète (il y a plusieurs milliers de «groupes humains»)– c’est que, dans les sociétés traditionnelles, la musique est souvent un moyen de donner une voix aux morts et aux esprits, notamment animaux. Du seul fait que des paroles sont chantées, par exemple, elles acquièrent une dimension nouvelle qui les transforme en un métalangage apte à servir de moyen de communication transpécifique.

— Exposition Musicanimale, Philharmonie de Paris

-

© William Beaucardet

— Exposition Musicanimale, Philharmonie de Paris

-

© William Beaucardet

En rendant poreuses les frontières entre la musique «savante», la création spontanée de sons par les animaux, et le vivant en général, cette exposition montre que la musique n’est pas uniquement l’apanage de ce que «l’ontologie naturaliste» –pour reprendre vos concepts– perçoit comme «la culture». Dès lors, pourrait-on envisager de tracer un continuum entre la nature et la culture –ou plutôt d’abolir cette dichotomie– au prisme de la musique? Le fait que l’Occident moderne ait identifié la création musicale comme un élément de culture n’est-il pas en ce sens révélateur d’un mode d’identification singulier qui relève de ce que vous nommez l’ontologie naturaliste?

Ph. D.: Maintes sociétés reconnaissent en effet un continuum entre la musique et les sons spontanés d’un paysage sonore. Là encore il faut prendre un exemple. Stephen Feld, que j’évoquais plus haut et qui se définit comme un acoustémologue plutôt que comme un musicologue, a très bien montré les fondements de cette continuité à propos des Kaluli de Nouvelle-Guinée. L’expérience sensorielle de la forêt tropicale est indissociable pour eux d’un ensemble de processus artistiques, autant musicaux que verbaux et chorégraphiques, qui s’expriment notamment au moyen d’une expression que l’on peut traduire par un «son s’élevant par-dessus» (dulugu ganalan) dont il donne des exemples dans ses enregistrements. Le «son qui s’élève par-dessus» décrit la forme ordinaire des sons pour les Kaluli en ce sens que ces sons, quelle que soit leur source, coexistent nécessairement dans des champs sonores antérieurs et contigus. Il n’y a pas de son isolé en forêt, mais une intrication dans laquelle, pour filer une métaphore empruntée aux arts visuels, les sons changent constamment d’emplacement entre une position de figure et une position de fond, dans une suite d’alternances et de superpositions qui dessinent les coordonnées de l’espace en hauteur et en profondeur.

Le «son qui s’élève par-dessus» code une sensation, à savoir l’équivalence entre la hauteur et la profondeur, vers le haut étant ressenti comme vers l’extérieur. Or, les Kaluli étendent à leur propre musique vocale et instrumentale cette expérience particulière de l’alternance entre figure et fond. Les voix et les sons des hochets «s’élèvent par-dessus» comme les arbres; les sons des percussions et des outils de travail sont faits pour «s’élever par-dessus» comme les cascades, abondantes dans leur territoire. Pour cela, les voix et les instruments doivent être à la fois synchrones et décalés, c’est-à-dire coordonnés en même temps que situés en des points différents du même cycle. L’expérience des sons spontanés et des sons produits relève ainsi d’un même registre sensoriel qui ne distingue pas entre musique et paysage sonore, les deux domaines étant caractérisés par des traits acoustiques communs appréciés des auditeurs kaluli pour les mêmes raisons. Il n’y a pas ici, comme dans la musique européenne, de césure entre nature et culture mais une attitude auditive spécifique, «culturelle» si l’on veut, vis-à-vis des sons en général qui ne sépare pas ceux engendrés par les non-humains de ceux que les humains s’attachent à produire en se réglant sur l’écoute des premiers.

— Exposition Musicanimale, Philharmonie de Paris

-

© William Beaucardet

— Exposition Musicanimale, Philharmonie de Paris

-

© William Beaucardet

Avec l’exposition Musicanimale, on découvre de nombreuses pièces musicales qui s’inspirent des animaux ou cherchent à imiter ou restituer les bruits, chants ou sons produits par les animaux –tel le «Journal d’une mouche» dans les Mikrokosmos de Béla Bartók, ou Le Vol du bourdon de Rimski-Korsakov. Quel regard d’anthropologue portez-vous sur cette dimension mimétique de la musique par rapport à la nature?

Ph. D.: Dans le prolongement de ce qui vent d'être dit, on peut penser qu’il subsiste dans la musique savante occidentale comme une nostalgie d’un temps où les sons musicaux n’étaient pas d’une essence différente de ceux perceptibles dans le paysage sonore ordinaire. À la différence des Kaluli et d’autres peuples, toutefois, qui recherchent la cinesthésie et l’intrication sonore entre diverses sources, les musiciens occidentaux ont envisagé ce mélange des registres sous la forme de l’imitation, de la mimêsis comme en peinture, à l’instar de ce monument de l’iconisme sonore qu’est le fameux «Duo des chats». C’est l’orgueil anthropocentrique du naturalisme que de vouloir imiter la nature en l’émulant plutôt que d’accepter de se fondre en elle par un contrepoint.

L’exposition présente également des tableaux flamands des XVIIe et XVIIIe siècles, appartenant au genre du «concert d’oiseaux», qui mettent en scène de manière souvent monumentale différents oiseaux. À travers cette représentation de «concerts muets», il s’agissait souvent pour les peintres de dénoncer une humanité frivole et sauvage, incapable de chanter à l’unisson. D’un point de vue anthropologique, de quoi est révélateur cette tendance à assimiler des oiseaux –notamment la chouette, réputée maladroite– à des êtres frivoles et dissonants?

Ph. D.: Sans doute peut-on encore parler ici de l’orgueil du naturalisme s’élevant au-dessus des non-humains grâce à la culture, la musique en particulier. De même que les philosophes de l’âge classique dénient le langage aux oiseaux parleurs au prétexte que les phrases qu’ils émettent par imitation du langage humain ne sauraient traduire les impressions qu’ils reçoivent des objets extérieurs, raison pour laquelle ils seraient bien en peine d’inventer des langages nouveaux, de même les peintres de cette époque refusent-ils dans leurs fables moralistes de voir les extraordinaires similitudes entre les oiseaux et les humains que d’autres civilisations ont pourtant exploitées, préférant insister sur ce qui nous différencie d’eux. Et pourtant, outre une vêture originale qui les prédispose dans bien des sociétés traditionnelles à servir de matière première pour la confection des emblèmes les plus caractéristiques de la vie sociale, les oiseaux possèdent par ailleurs nombre de qualités propres qui les rapprochent des humains. Tant les étapes bien marquées de leur croissance et les modifications radicales qui en résultent que le dimorphisme des sexes sont particulièrement aptes à signifier les changements de statut dont les rites de passage sont l'expression.

Il n'est donc pas étonnant que l'initiation des adolescents, l'entrée dans une société de guerriers ou dans une classe d'âge, l'accès à la chefferie soient souvent marqués en Amazonie ou en Nouvelle-Guinée par le port d'une parure de plumes distinctive. L'attachement des couples dans certaines espèces, les soins des parents à leur nichée, les manifestations d'altruisme ou l'organisation très réglée des espèces sociables présentent également beaucoup d'analogies avec les modes d'expression de l'affectivité humaine. Le chant des oiseaux, enfin, offre une complexité mélodique presque sans pareille dans le monde animal, et ces ramages que les Indiens d’Amazonie savent reproduire avec une bouleversante exactitude leur évoquent une capacité à formuler des messages qui s'approche au plus près du langage des hommes. Bref, ailleurs dans le monde, les oiseaux sont bien plus que des allégories des humains, ils en constituent des alter ego ou des métamorphoses.

Propos recueillis par Tristan Duval-Cos

Références:

- Edmund Carpenter, Eskimo Realities, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1973.

- Stephen Feld, «Chants en cascade. Une acoustémologie de la résonance du lieu au Bosavi, Papouasie‑Nouvelle‑Guinée», Cahiers de littérature orale 87, 2020, pp. 23-85.

- Alfred Gell, «The Language of the Forest : Landscape and Phonological Iconism in Umeda», in E. Hirsch et O’Hanlon (sous la direction de) The Anthropology of Landscape: Perspectives on Place and Space, Oxford, Clarendon Press, 1995, pp. 232-254.