Vous êtes australien, de même que le Circa Ensemble avec lequel vous avez monté ce spectacle basé sur des musiques de compositeurs·trices venant d’Autriche, de Russie et de Suède. Pourquoi avoir choisi un titre en français ?

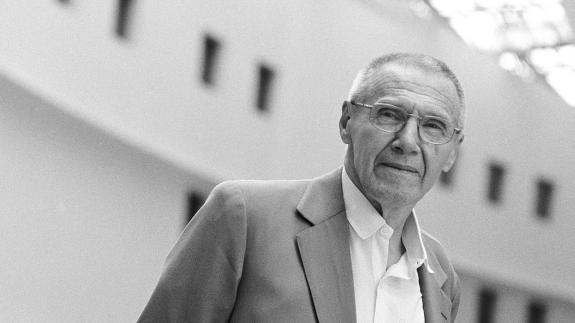

Yaron Lifschitz

Dans ce spectacle, nous sommes particulièrement engagés dans l’idée de collectif. Nous nous posons des questions inhérentes au concept de groupe et le résultat joue sur une forme de tension entre l’individuel (la victime expiatoire chez Stravinski) et le collectif, « la masse ». En français, « en masse » a aussi une dimension ironique qui ouvre différentes possibilités d’interprétation, d’où ce choix.

Pourquoi avez-vous souhaité confronter Le Voyage d’hiver de Schubert au Sacre du printemps de Stravinski et à la musique électronique de Klara Lewis ?

Il a toujours été évident pour moi que Le Sacre du printemps était une musique sur la naissance d’une ère, tandis que Le Voyage d’hiver représente la fin d’un univers. C’est pourquoi, lorsque j’ai souhaité travailler sur ce thème de l’origine et de la mort d’un monde, ces deux œuvres se sont imposées à moi. Par ailleurs, la mise en regard d’une œuvre romantique avec une pièce représentative de la modernité me parle beaucoup. Il existe un équilibre fascinant entre les deux. De plus, en travaillant sur ces musiques, nous avons compris qu’il y a paradoxalement quelque chose du passé dans Le Sacre du printemps et une grande modernité dans Le Voyage d’hiver. Quant aux glitches et aux grooves électroniques, complètement inhabituels, de la compositrice suédoise Klara Lewis, ils nous donnent une distance permettant de considérer encore mieux ce dialogue entre Schubert et Stravinski.

Quel est le rôle de la musique dans En Masse ? Le spectacle vient-il de la musique ou la musique est-elle là pour illustrer une idée ?

Les deux ! Au début, il y avait le projet de travailler sur deux réalités opposées, que nous avons pu approfondir grâce à la musique. Chez Schubert, il s’agit d’une « perte exquise » de l’amour, et ce à travers le chant. Chez Stravinski, ce sont deux pianos qui déploient une énergie anarchique, tribale et extatique autour de l’idée de sacrifice. L’interaction avec les circassiens a ouvert des pistes inattendues. Nous avons avancé vers l’idée de comportement des groupes en temps de crise, autour de deux visions extrêmes de l’humanité. Avec la question des fins anciennes et des nouveaux départs (les deux parties du spectacle), nous avons rencontré la violence sauvage et la tendresse, la destruction et l’espoir. C’est la première fois que Le Sacre du printemps est interprété par des artistes circassiens, pas simplement des danseurs, et l’énergie que nous avons trouvée est vraiment différente, extrêmement intense. La mise en danger crée une alchimie incroyable autour de la confrontation entre le groupe et l’individu. Et avec le Voyage d’hiver, le dialogue avec le chanteur a donné lieu à quelque chose de spécial… En tout cas, la musique est l’élément le plus importante dans le spectacle. C’est elle qui nous donne l’émotion, l’énergie. Les acrobates travaillent alternativement avec et contre la force dramatique de la musique. Elle remet les corps en jeu, à travers une physicalité particulière, une puissance qui explore les limites des corps.

Lorsque vous parlez de destruction et d’espérance, vous référez-vous au monde d’aujourd’hui ?

Je pense surtout à ce qui s’est passé avec la pandémie de Covid-19, qui m’a beaucoup marqué et interrogé. Aujourd’hui, la question est : le futur est-il dans l’individu ou dans le groupe ? C’est cette question que nous posons dans En Masse.

Êtes-vous musicien et quelle place a la musique dans votre travail ?

Je ne suis pas musicien, mais j’aimerais l’être : je ne joue que des platines ! En tout cas, la musique a toujours été pour moi partie prenante de l’univers circassien qui est le mien. Elle est derrière, en filigrane, et les acrobates la remettent au premier plan. C’est tout l’objectif de mon travail.

À cet égard, quelle différence y a-t-il entre votre approche et celle des autres metteurs en scène ?

Je veux toujours me pousser moi-même et pousser les autres à des questionnements, dans leurs retranchements. Avec les acrobates et les circassiens, je veux travailler sur l’émotionnel. Je trouve le théâtre si souvent ennuyeux ! Le cirque ouvre d’autres voies…